- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

プロ野球観戦

2017.08.11

昔は巨人の大ファンだった。

長嶋に江川、桑田と応援してきたが、

何時の頃からアンチ巨人になり、

それどころか今やプロ野球そのものにチッとも興味がなくなってしまった。

それなのに、「泉さんプロ野球見に行かない?」とのお誘い。

しかもそれが西武球場での西武戦。

ほとんど、まったく、と言っていい位にどんな選手がいるのかもわからない西武なのに、行って見ようか、という気になった。

というのは、西武球場の設計者が池原義郎さんだからだ。

池原義郎さんは所沢聖地霊園など所沢周辺に名作をたくさん残されているし、私の拙作を見に来て頂いたこともある。

とっても品のある設計をされた方だった。

つい最近、今年の5月に亡くなられた。

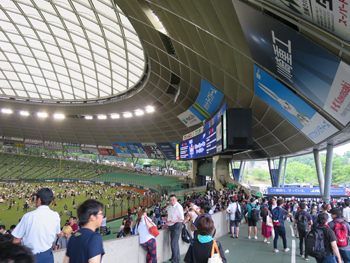

西武球場は素晴らしかった。

後楽園には何度か足を運んだことがあったが、大違い。

ちゃんとした建築家がやると、

野球場だってこんなに良くなるんだ、ということの見本みたいなものだった。

野球場に入ると、いきなり下方に球場全体が見渡せる。

そして、球場全体をぐるりと囲うわずかな勾配を持った通路を歩き、

目的の席にあたりに来たら、下へ下って自分の席に至るというもの。

目的とする席までシンプルな導線計画になっている。。

ドームの屋根は下までかけずに、隙間から緑の木々が目にいり、

自然に囲まれた中での野球観戦だ。

大学の先生たちとの野球観戦だったが、

時々は野球を見たが、建築を見に行ったのか、ビールを飲みに行ったのか、よくわからない、とっても楽しい野球観戦だった。

台湾紀行 Ⅶ 最終回

2017.07.30

台湾はリラックスできる。

普通、海外旅行というと、異国ということもあって多少の緊張感を強いられるものだが、不思議と台湾にはそれを感じない。

中国や韓国には何度も足を運んだ。これらの国は台湾と同じくかつて日本が植民地としていた国だが、いまだその後遺症が続き、反日感情が強いことを、肌に何度も感じた。

しかし、今回初めて台湾を訪れ、台湾にもそのような反日的感情が残っているのではと思っていたが、意外なほどそれを感じなかった。

確かに、日本は戦前に台湾に有能な技術者を送り込み、インフラの整備を図ったり、このブログでも書いたように、台湾帝国大学を作るなどして、台湾の近代化に貢献したと言われる。またその後の二・二八事件などもあり、日本の植民地支配は罪一等が減じられた感がないとも言えない。しかし他国の植民地化など決して認められるはずのないものだ。

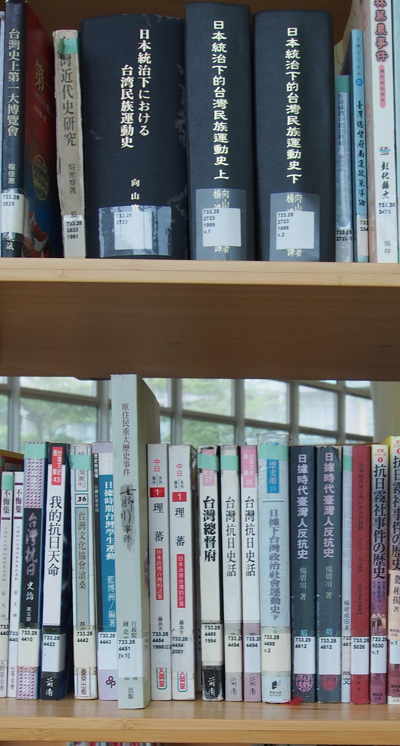

この写真は台湾大学の図書館の書架を映したものです。

この書架の本を手に取って読んだわけではないが、

本のタイトルから、そう単純な話ではないことが読み取れる。

ところで、台湾に行く前にたまたま読んでいた本です。

「アジアの終わり: 経済破局と戦争を撒き散らす5つの危機」マイケル・オースリン著です。

台湾ではリラックスできたが、他の国ではそうでもない。

何故、アジアの国々の関係は敵対的であることが多いのか、そしてアジアは緊張に満ちている。

なぜEUのように行ったり、来たりできないのか。イギリスの離脱もあったが、フランスは留まり、EUにはまだ知性が保たれている。

是非私たちの平和のために読んでもらいたい本です。

台湾紀行Ⅵ 食事

2017.07.23

台湾は料理がおいしい、と旅行した人、皆が言う。

と言われても行ってみないとわからない。

うん、やっぱり、美味しかった。

それも、特別のレストランでなくとも、そのあたりの食堂のメシがおいしいのだ。

台湾大学前にある店で学生がよく来るようだ。

店先でテイクアウト、そういう学生の食べるものも美味。

その横にあった有名らしいタピオカの店。

このタピオカは絶品だったのだが、地下鉄の乗り口で、ここから先は飲食禁止の表示。

「郷に入れば郷に従え」で、残念ながら、美味しいタピオカを最後まで飲み干せなかった。台湾ではホームでは飲食禁止なのだ。

こんなエビ、カニを主にした顎が落ちるほどおいしい高級台湾料理も食べたが、

一番美味しかったのは、街の食堂で食べたお昼のこの料理。

こんなお昼を毎日食べたいなー。

百歳、百歳 万歳!

2017.07.17

親族のことで恐縮ですが、母が100歳の誕生日を迎えました。

長生きしてくれてほんとに、うれしい。

子供や孫が集まり、お祝いの会。

母は詩吟をやっていて、若いころはコンクールで何度も入賞した経験あり。

お祝いの会では2曲披露してくれた。

100歳、さすが音程はくるっているが、後半尻上がりに調子を出し、気力は充実。

黒田節です。

200歳まで頑張るとのことで、その時は又吟ずるとのこと。

この気力が長寿の秘密のようだ。

まだまだ頑張ってもらいたい。

台湾紀行Ⅴ 植物

2017.07.14

台湾にも帝大があったとは知らなかった。

日本による統治時代に帝国大学として設立されたもので、日本の敗戦まで台北帝国大学としてあったそうだ。

ただ、内地の帝国大学が文部省の管轄であったのに対し、

台北帝国大学は台湾総督府の管轄だった、というのが違う。

現在は国立台湾大学と言って、台湾きってのエリート校。

このキャンパスは東大の配置計画とよく似ている。

東大には本郷通の正門から安田講堂に至る軸線と、

それに直行する道が何本かあるように、台湾大学も同じ配置計画。

日本の統治時代に帝大として作ったのだから似ることになったのだろう。

しかし規模が全く違う。台湾大学の方がはるかにデカイ。

この正門から講堂に至る軸線の両サイドには、南国らしくヤシの木がズラリと植えてある。

このヤシの木はとっても立派。

名前を見たら、

成る程、名前に相応しい。

このキャンパスをさらに進んでいったら、

すごいトゲトゲがある。

恐る恐る触ってみたら、これは凶器になるくらい先が痛い程に硬く尖ったトゲだった。

名前が、すごい。

よく付けたもんだ、座布団一枚。

さらに奥へと進んでいくと、根元の形が面白い樹があった。

横から見たら、

何だ、そういうことなのかと、感心したような、だまされたような。

こういう植物もあった。

台湾大学のキャンパスは植物を見学するだけでも楽しい。

それは、台湾が亜熱帯と熱帯に属しているからだろう。

よく雨も降り植物は青々と茂っている。

これは台湾大学のキャンパスの中ではないが、

何という名のシダか知らないけどデッカイ、凄いの一語。

最後に、台北の街中で見た、可憐な白い花。

白い花は可憐でとっても好きなのだが、

根元に貼ってあった看板です。

これも美人樹!

「海のマンゴー」という名前らしい。

台湾紀行 Ⅳ 建築街並み編

2017.07.08

いま日本でもリノベーションが話題になることが多い。

台湾でかなりレベルの高いリノベを見た。

1950年ころにできた銀行の寮を、最近ホテルにコンバージョンしたもの。

そう言われて見ると、かつて寮だったかも?と思えなくもないが、

60年前のRCをベースにしたものとは思えないほどエレガントだ。

道路と建物の間の距離の取り方も、とっても繊細にコントロールされている。

このリノベの優れているところは、まったく新しい建物のようにピカピカにしてしまわないことだ。

古い建物の一部分をあえて残しているところもある。

入り口の柱は日本でも高速道路の耐震補強に使われる炭素繊維で補強し、そのまま使って素材感を出している。

内部の共用部分は、スラブをぶち抜き、屋上のトップライトから光が落ち、すがすがしい。

客室の家具も細やかに設計されていて、冷蔵庫や洗面器、金庫、引き出し、リネン入れなどが一体化されている。

そしてこのコンバージョンの圧巻は、台湾の街に暮らす庶民の生活の風景がホテルの中へ自然に入ってきていることだ。

この堂々と日常生活を見せることに、自己のアイデンティティーへのリスペクトと共に、誇りを感じる。

このコンバージョンをやったのは郭旭原さんという台湾の建築家で、彼が直々に案内してくれた。

FORIO DAANというホテル。

このリノベには随所に建築家としての基本的なちゃんとした技術が随所に見られた。

いま日本の若い建築家の間でもリノベが流行っているが、郭さんのようにちゃんとした技術の裏付けを持ってやっている人は少ない。

次に台湾に行くときは是非止まってみたい宿屋だ。

台湾紀行 Ⅲ 建物・街編

2017.07.01

九份(きゅうふん)は台湾島の北の端にあり、かつて金を産出した鉱山の町。

日本の統治時代に藤田組が大々的な金採掘をやったらしい。藤田組なんて名前が出てくると建築関係者として身近に感じる。台湾紀行Ⅱでも書いた日式住宅が残っていたり、金鉱博物館がある。金鉱博物館には10億円くらいの金塊が飾ってあって、触ることができる。

しかし、圧巻なのは九份の商店街。幅2~3m位の狭い道の両側に店がぎっしりと延々と続き、人でごった返している。どのくらい歩いたかはわからないが、1km以上はあったはず。

そんな通りの途中に素敵な階段道があった。

本当は人でごった返していたんだけど、できるだけ人がいなくなった時に撮った写真です。

この九分の街を歩いて思い出したのが京都の先斗(ぽんと)町。

先斗町も道幅が狭くて歩いていて心地よく、楽しい。

しかし、日本では道幅を防火の点から順次4m以上にすることになっていて、先斗町のような街並みを残すには大変な努力がいる。

消防活動の点から考えると、道幅が狭い木造でできた日本伝統的街並みは確かに危険だ。

でも九份の蛇のように長く建ち並ぶ建物は、よく見るとコンクリート造でできている。九份ががここまで何十年も残ってきたのは、コンクリート造だったからだろう。そうでなかったら、とっくに消えていたに違いない。

ところで九份で不思議なドアを発見!

不思議でしょう?

台湾シリーズの合間に、一呼吸

2017.06.23

このブログの5月14日の「リンク・リンク・リンク」の最後に、

「ところで、この家の窓には秘密がある。あまりにも窓を道路に開くとプライバシーが損なわれ過ぎる。それをうまく調整する仕掛けがある。それは次回までのお楽しみ」と書いていたのだが、

読者より続きがない、との指摘。「台湾シリーズ」に気を取られ、忘れてた。失礼!

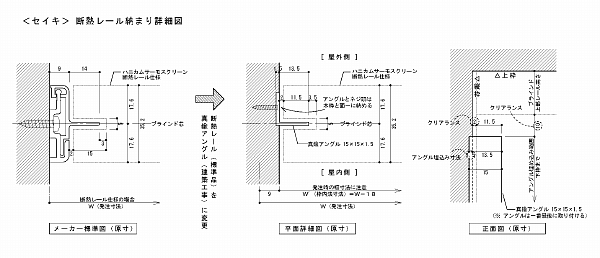

セイキ販売という会社があります。その会社が出している「断熱ブラインドハニカム・サーモスクリーン」という製品を道路に面する窓に着けています。このハニカムスクリーンはいろいろあって、その中のツーウェイタイプというもの。このタイプは窓の上下方向の、どの位置でも止まる。

次の動画の42秒目あたりにこのツーウェイタイプが出てきます。

https://www.youtube.com/watch?v=-9ZG7ma7tW8

外を感じたいんだけど見られたくないときは、下の方にブラインドを下げ、上部だけを開けプライバシーを保つことができる。

こような上げ下げができるハニカムブラインドは最近いろんなメーカーで出しているが、この商品は大変断熱性能に優れている。それは2重のハニカム構造の上に、ブラインドの左右から冷気が入ってくるのを止めるレールを取り付けられるようになっている。

しかしメーカーで販売している純正のレールは不格好なので、私の事務所では「泉印のレール」を付けている。

その図面です。

メーカーの宣伝をしたうえに、ディテールまで公開しちゃって!ま~良いか。

台湾紀行 Ⅱ 建物・街編

2017.06.14

前回は戦前の日本人が建てた建物を紹介したが、今も日本の店がかなり進出している。こんな店もあった。

ここは台湾?と見紛うばかり。

モスバーガーは人気があるらしく行列ができていた。セブンイレブンにファミリーマートも吉野家も、すき家に大戸屋もある。セブンには僕がいつも使う歯間ブラシも綿棒も置いてあった。日常の日本が台湾にまで延びていた。

台北には所狭しと集合住宅がひしめき合っている。でもよく見るとに日本の集合住宅と何かが違う。それは何かと思いよく考えてみたら、バルコニーのはね出しは日本ではコンクリートで作るが、台湾でははね出し部分だけを鉄骨で作ったものが多い。

この鉄骨造のはね出しは、階によっては外部空間に解放されたいわゆるバルコニーだったり、格子で全面的に囲ったり、場合によってはサッシがついて室内化しているものなど、変化に富んでいて見飽きない。

何故はね出し部分だけを鉄骨造にするかと言えば、水平部分をコンクリートで作るには、型枠、支保工が大変で、垂直方向だけコンクリートを打ち、出っ張っている部分はカセットのように後でカチャッと取り付ければ簡単だ。。だからこのような構法は世界中にある。これはアメリカでもよく目にした。

これはボストンで撮った写真。洗練されています。

このような構法をなぜ日本でしないのか、施工上大変簡単になるが、どうしてかと不思議になった。

今度、防火の専門家に聞いてみようと思うが、多分、防火・非難に関連する規定で鉄骨丸出しでは耐火構造にならないからではないだろうか。

台湾の新しい市街地では、集合住宅も全く新しい景観を作っている。

資本経済に巻き込まれた都市の景観だ。

台湾中部の町、台中の中心地の風景です。

アメリカと言ってもいいし、中国の沿岸都市と言ってもいい。

でも、どこか日本の高層建築とは違う。

左右対称のファサードで、古典的な造形感覚が入っている。

ところでこのマンションの多くは台北の人が投機目的に所有していて、半分は空き家らしいとか。

台湾紀行Ⅰ 建物編

2017.06.11

所要あり、台湾に行くことになった。

韓国には古い民家を見るためにしばしば行っているが、やはり近い台湾には行ったことがなかった。

何となくどんな所か、勝手にイメージしてたが、やはり行ってみないとわからない。

東南アジアでもあるし、中国も、それに日本、そしてグローバリズムも入っている。

まずはアジア的建物から。台北には古い高層の集合住宅がびっしりと建ち並んでいる。九龍城に負けない迫力。

日本が支配していた時代の建物も数多く残っている。

戦前に建てられた日本人の住宅は入母屋造りですぐわかる。

韓国にも残っているが、いわゆる日式住宅と呼ばれる戦前に日本がアジア各地で作った日本人の住まいだ。

台北では今、大事に保存改修されて公共施設として使われたりしていた。このように保存してくれていることに、ありがたい気持ちが沸いてくる。

これは九份(きゅうふん)という日本が金山を開発したところに残っている昭和天皇が皇太子時代にここを訪れるために建てた建物らしい。

庇の出が短いのがちょっと気になるが、ここに立つと、もうほとんど日本。もっともこの建物に昭和天皇は来なかったらしい。

店舗も相当作ったようだ。

これはやはり日本が作ったタバコ工場で、現在はリノベされて文化施設の展示場として使われている。結構プロポーションが美しい建物だ。

これは中国スタイルの建物で、お茶屋さん。

とっても気品のある建物だった。

建物を見るつもりで入ったら、知らない間にティー・セレモノニーになっていて、高~い烏龍茶を買うことになってしまった。

いい形は いい型から

2017.05.21

つい最近完成したばかりの住宅の2階には中庭(パティオ)があります。

そのパティオの床はタイル貼。

タイルは水平の床面だけでなく壁面も少し立ち上げていますが、Rを取って(カーブにして)優しい感じに仕上げている。

角が直角より断然柔らかい感じになる。

でもこのように施工するのは大変。今時、こんな仕事をする職人はほとんどいなくなった。

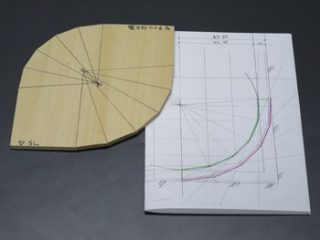

そこで考えたのが、タイルを張る下地のモルタル面を正確に作っておけば、タイルはそれに倣って張ればいい。そのためにモルタル面の断面の型を作って職人に渡す、というもの。

これがその型(定規)です。

赤い線がモルタル面で、緑の線がタイルの仕上がり面。

左上のベニアが実際に使う型。

下側のカーブがモルタル面、上のカーブがタイルの仕上がり面。

この型(定規)でコンクリートの上に置いたモルタルを引きずっていけばタイルの下地が正確にできるはず。

そしてタイルを貼ったら、上側のカーブでタイル面を修正する。

この型を職人に渡すときに役立つ?と聞いたら、役立つかな~?、だって。

仕事が終わって、もう一度聞いたら、役立ったよ!とのこと。

このような七面倒臭い仕事を職人にやってもらうには、こちら(設計者)もそれなりのことをやるしかない。

リンク、リンク、リンク

2017.05.14

東京の高級住宅地に建つ家の風景はとっても閉鎖的。その閉鎖的な様子に寂しさを感じる。家の中が見えないように、道路に面して窓が少なく、閉じたガレージのシャッターだけがドバーッと道に面し、余計に拒絶感がある。何も家の中で悪いことをしているわけではないだろにとか、余程世間に知られたくない秘密をお抱えになっているのだろうか、と思いたくなる。

通りに面して窓が少ないから、道行く人とのつながりも弱い。恐らく近所の人との付き合いも少ないに違いない・・・。そんなことが以前から気になっていた。

そこでできた最近作です。

バルコニーが道に面して、通りとのつながりを作っている。

夜になると家の光が道行く人にぬくもりを感じさせる。

敷地の中でも、家と外部空間との繋がりを作っている。

家の中も階段のある中廊下を挟んで部屋と部屋がつながっている。

何となく家族の気配が感じられる。

でも、トイレは光を抑えた小さな窓になって、たまには孤独に浸る。

ところで、

この家の窓には秘密がある。

あまりにも窓を道路に開くとプライバシーが損なわれ過ぎる。

それをうまく調整する仕掛けがある。

それは次回までのお楽しみ。

カラマツの壁

2017.05.07

サンフランシスコから金門橋を超え、北の方に車で4時間ぐらい行ったところにシーランチ・コンドミアムという、建築家の間では有名な建物がある。チャールス・ムーアという建築家が設計したもので、50年ほど前の木造の集合住宅。アメリカでは国宝級の扱いの建物。

学生の頃、超話題の建物だったが、見れるもんなら見てもいいか位の、そんなに積極的に見たい建物ではなかったが、たまたまサンフランシスコからボストンに行く飛行機に乗ることができずに、一日予定が空いてしまい、じゃーシーランチでも見てみるかと、タクシーの運ちゃんと料金交渉をし、見に行くことになった。

建物の前まで来てやはりわざわざ外国から来て見る程のものではないな、思っとた。しかし良かったのはレッドシダーという杉を壁、天井にぐるりと全部使った空間がよかった。開口部も抑えて一方向だけからしか光が入らないので、何とも空間に深みがあった。

それからしばらく時間が経ち、シーランチのレッドウッドのことは忘れていたわけではなかったが、昨年愛媛県に用があり、たまたま道路沿いの材木屋でこのレッドシダーの壁材を売っているのを見つけた。見れば見るほどに美しく、あのシーランチの壁、天井の美しさがムラムラと思い出された。

しかしメチャ高く、また自分にはできるだけ国産材を使いたい趣旨もあり、躊躇していた。そんな時、国産材であるカラマツの無節と出会い、その製材の仕方ではあのシーランチ風になるのではと、チャレンジしてみた。そうしたらお試し程度の面積だったが、これからもっと大々的に使っていけそうな、うれしい結果が出た。

あっという間に

2017.04.30

ついこの間まで桜、桜だったのに、もう新緑で緑、緑。

たかが数週間でこんな変わりよう。

大学も

四季があるって素晴らしい。

10年目の改修

2017.04.25

子供が生まれたら間仕切りを、生まれなかったらそのまま書斎で、

というプランで作った家でめでたく子供誕生、間仕切りを取り付けることとなった。

子供さんが生まれ、建主さん夫婦に、ご両親、それにお婆ちゃと四世同堂の家。家がなんだか明るく楽しくなったようだ。

実は、この家に久し振りにおじゃまするのに、ちょっと心配なことがあった。

それは建設地が3.11の地震で被害のあった北関東にあり、建物が傷んでないかと心配だった。

ところが内装は漆喰の壁の家だが、ヒビ一つ入ってない。

3.11は相当揺れ、また余震も長く続いたが、何もなかったように建っている。

そんなに目新しいことをした家ではないが、日当たりや風通しがよく、住み心地が大変良さそうで、自分で言うにはなんだが、いい仕事をした、と思っていた家だった。

周りの家は地震で被害が出たそうだが、この家は何もなかった。以前より耐震性能など基本性能はかなり上げた設計をやっていたから、様子を見て報われたような気持だった。

季節の食材で作った美味しいお昼をいただき、それに獺祭の大吟醸まで頂いちゃって、設計者冥利に尽きるいいことばっかりの幸せな一日だった。

而邸 ⅩⅩⅠ 錦木

2017.04.20

而邸(自邸)の周りにはニシキギ(錦木)を植えている。

今、新緑が美しい。

なぜ錦木を植えたかというと、建物と道路境界との間がわずかしかない。

塀を建てるには鬱陶しいし、何もなければ落書きやいたずらをされそうということで、ニシキギを植えた。

ニシキギは薔薇ほどではないがトゲがあって人が近づきにくい。

さらに刈り込むと形を作ることができる。

落葉樹で、秋には真っ赤になり、春は新緑が美しい。。

ドンピシャの桜

2017.04.13

大学の桜が今年も満開だった。

新しくまた教えることになる学生たちと今年も出会うことになる。

本当に桜はいい季節に咲くものだと思う。

僕の部屋がある3階まで階段を上がると、

今度は桜がを真横から見える。

なかなかいいバルコニーだ。

而邸 ⅩⅩ

2017.04.12

而邸(自邸)を作り、引っ越してきたのは9年前の今頃。

枝垂桜を庭に植えたが、花が咲いてたかあまり記憶にない。まだ植えたばっかりでそんなに咲いてなかったのだろう。

9年経つとこんなになるのか、というくらい大きくなった。

今年も美しく咲いてくれた。