- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

最近見た変な植物

2013.04.12

新人募集!

2013.04.06

泉事務所では、

やる気のある若手所員を求めています。

希望者は近日中に履歴書を泉事務所までお送りください。

家づくり学校

2013.04.03

僕が校長を務める「家づくり学校」第5期が現在募集中です。

家づくり学校は住宅設計を目指す若手建築家の勉強の場です。

学校を始めて早いもので5年目。

段々と形ができつつあります。

その学校で先週修学旅行がありました。

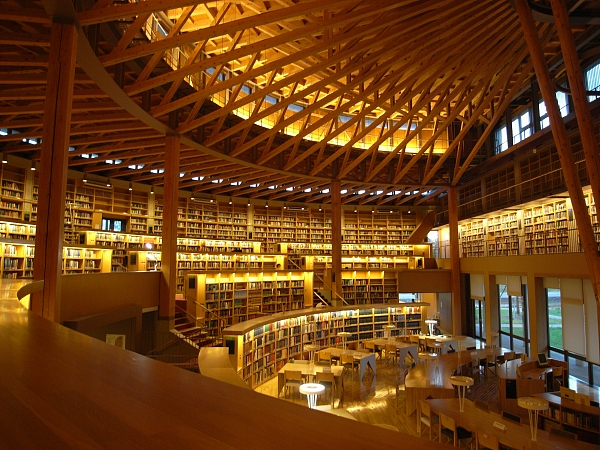

行先は秋田に青森県。

秋田では今話題の大学、国際教養大学の図書館をはじめとした建物、

白井晟一の若き日の作品、四同舎(1959)、

青森では弘前にある前川国男の一連の作品群。

前川国男がコルビジェのもとから帰って来た最初の作品、木村産業研究所(1932)です。

日本最初の近代建築と言ってもいいような作品。

白井、前川両作品も駆け出し建築家の頃の作品。

両作品ともすでに両氏の作風が表れているが、

その後の作品に比べればまだまだ。

しかしその後の作品のレベルまでどのようにして飛翔して行ったのか、

その軌跡の方に興味が行く。

学生も先生も建築が好きな連中ばかりだから、

ワイワイやりながら総勢30名の楽しく刺激に満ちた2日間だった。

而邸 Ⅺ

2013.04.02

ビッグ・バー

2013.03.24

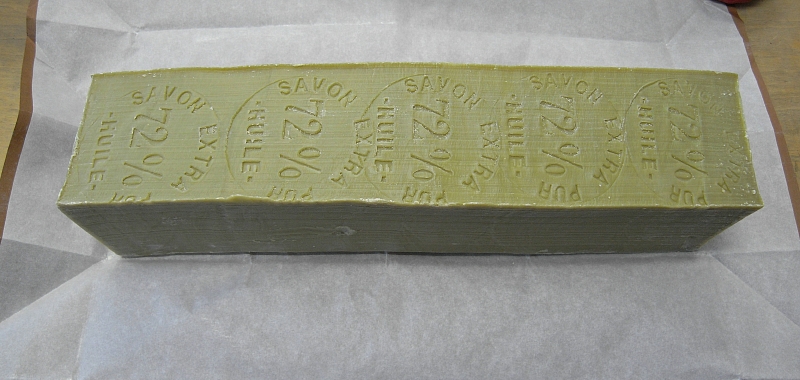

外見は、

包装を開くと、

これ、デカい石鹸です。

何と38センチの長さがあります。

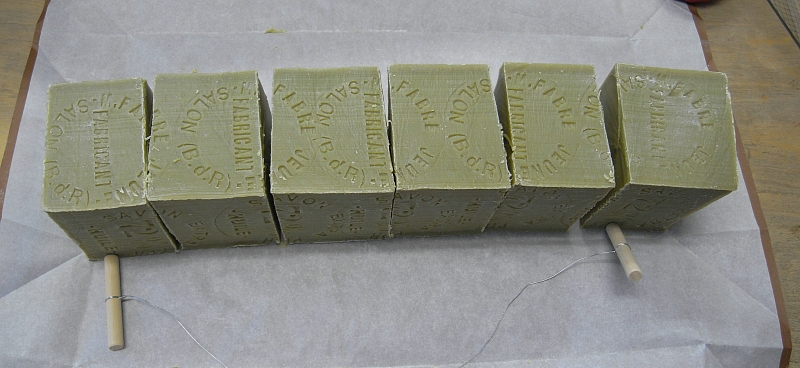

使うときは、

ワイアーで6つに切り、さらに

使いやすい大きさの18個に切ります。

この石鹸一本のお値段は8,400円。

高いようだけど、1個あたりにすると450円くらいに。

それでも高いが、マルセイユ石鹸(マリウスファーブル社製)で、

オリーブとココナツオイル、天然塩で作った無添加無香料の石鹸です。

体も顔も髪の毛もこの石鹸だけでOK。

いつ頃から使い始めたのか、もう思い出せないくらい長い間使っている僕の唯一の贅沢。

この石鹸を使うとさっぱりして気持ちが良く、肌が荒れない。

肌の弱い人や、赤ちゃんにお勧め。

木箱入りが良く売られているけど1万とチョッとする。

段ボール箱入りだと8,400円。

中華街へ一直線

2013.03.22

実に半世紀

2013.03.12

霞中庵

2013.03.08

先日のNHK、Eテレの日曜美術館で日本画家竹内栖鳳をやっていた。

竹内栖鳳(せいほう)は戦前の京都、日本画壇の大家、

竹内栖鳳は意外と知られていないが、

明治期に西洋画の影響を受け、

日本画に革命を起こしたと言われる人。

住まいは京都、嵐山にある。

敷地内の栖鳳のアトリエは霞中庵と言うが、十数年前この嵐山の住まいを訪ねたことがある。

栖鳳自身が指図をして作ったと言われる住まい。

プロポーションと言い、バランス、佇まいと言い素晴らしい。

イサムノグチの住まいも素晴らしかったが、

芸術家の住まいには素晴らしいものが多い。

霞中庵は現在非公開だが、

申し込めば見ることもできる、と言う人もいる。

チャレンジに値する建物です。

横に押してみたくなる

2013.03.06

見えないけど、このあたりにある筈

2013.03.03

飛行機で行く仕事がけっこうある。

座席は通路側が自由だから好きなんだけど、

外の景色をたのしむため、最近は窓側にしている。

下の川は玉川だよなー、

グニャっと曲がっているあたりが川崎で、

その横の方に木月。

木月で建てた家のおばぁさんは元気かな?

すぐ近くに新幹線が通っていたんだー。

それにしても東京は超高層が増えたなー、

なんて思っているうちに、

八ヶ岳が見えてきた。

右下が甲州盆地で、左上が松本盆地。

そうそう、左側は南アルプス、

富士山は見えないけど、真上あたりを飛んでるのかも、

南アルプスを超えたら、

天竜川が見えてきた。

天竜川の登っていくと、諏訪湖、

その先に松本平野と日本のフォッサマグナ、中央地溝帯とつながっている。

右端に桜で有名な高遠、高藤の建て主さんはどうしてるかな?

左には中央アルプス、駒ヶ岳は雪をかぶってる、

そうそう、左下あたりには随分前に大平宿(おおだいらじゅく)の保存でやった建物があるはず。

ジェット機から見る風景は地図を見ているよう。

こんどグーグルの地図に今まで建てた建物の位置を入れ、

i-padで地図と見比べながら下界を見てみよっと。

空飛ぶ松

2013.02.24

その中庭に赤松を植えた。

庭に松というと、えらく古風な感じがしないでもないが、

それは刈り込みをするからで、自然に伸ばす予定。

大きな松で、高さ6~7m、直径(葉張りという)5~6mはあるものを、千葉の田舎から10本ほど見つけてきた。

実は江戸時代、関東平野の周辺には広大な松林が広がっていた。

というのはガスや電気がない時代のこと、燃料として赤松が使われていたから。

だから松を植えたというわけではないが、

改めて松を見直してみたら結構イケルじゃん!ということから、

中庭を松林にすることにした。

できたら松茸がでてきたらいいんだけど・・・。

(それは無理、でも椎茸くらい栽培できたらいい)

集合住宅の名はApartment惣(そう)、

オーナーの家は昔八百屋を営んでいて、

屋号が惣八山と言ったとか。

その一時をいただいてApartment惣(そう)となった次第です。

全部で38住戸の、賃貸。

興味のある人はこちらへ。

楽しい、美しい集合住宅です!

入居開始は3月の末。

宇宙戦争

2013.02.13

見てみなければわからない

2013.02.03

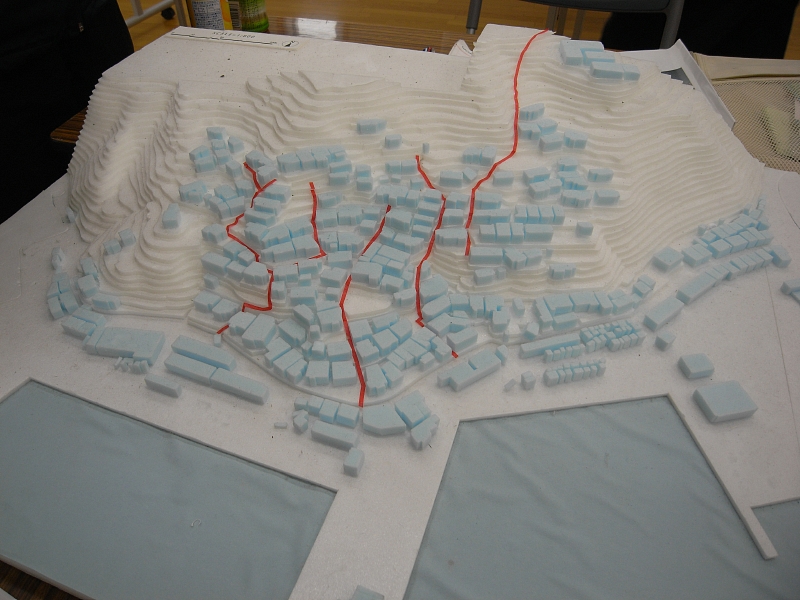

玄界島という名の小さな島が博多湾の入口に浮かんでいる。

その島に行ってきた。

もう8年前のことだけど、

福岡のビルの窓ガラスが地震でバラバラと落ちてきたことを覚えている人も多いと思うが、

あの時の地震で、玄界島の家屋も70%が倒壊した。

今、東北の復興がなかなか進まないことが問題になっているが、

この玄界島では地震からわずか3年で、復興事業が完了し全員帰島した。

東北とこの玄界島では復興の背景がかなり違うが、

なぜこのようにスムースに事業が進行したのか、

また復興計画が都市計画的にどうだったかを見た。

やはり実際に現地に立って見るのが一番。

さらに島の会長さん宅で美味しい刺身に酒をいただきながら、色々と話伺った。

今後の東北の復興で役に立つこと、注意しなければならないことがいくつか発見できた。

地震前の地形に沿って建つ住宅を復元した模型

復興計画の模型

これまでは各住戸に車で行く道がなかったが、

新しい計画では各住戸に車で行けるようになり便利になった。

しかし景観としてはかつての自然な佇まいは失われたのではないか。

それは大きなテーマだ。

カワユイ障子紙

2013.01.25

水のカーテン

2013.01.21

寒さ厳しいこの頃、夏の暑さの話は早いけど、

年々暑くなっている。

その暑さ対策で最近よくやっているのが緑のカーテン。

今週、出来上がるこの家は延べ面積わずか21坪の家だけど、

東南北が隣家に囲まれ、採光が西にしか取れない。

だから西側に大きい窓をとることにした。

でもこれでは夏の西日をガンガン浴びて蒸し風呂のように暑いに決まっている。

で、この家でもやったのが緑のカーテン。

緑のカーテンは結構温度が下がるんです。

植物は水分が9割、

蒸散作用もある。

緑のカーテンは、実は水のカーテンなんです。

植物は建て主さんと話して白い花の木香薔薇(もっこうばら)にした。

藤とか、葡萄、定家葛、キーウィー・・・いろいろと案があったが、

木香薔薇は伸びるのが早い。

緑のカーテンは暑さ対策だけでなく、目隠しにもいいし、

さらに何たって、室内から花を鑑賞できる。

今年中には屋根まで延びているに違いない。

東京駅

2013.01.11

而邸 Ⅹ

2013.01.03

今年一番の本

2012.12.31

本の前に、今年一番のTV、から。

最近NHKのEテレ、月曜夜11時からやっている「スーパープレゼンテーション」が面白い。

このスーパープレゼンテーションはアメリカのTEDという番組を日本向けに放送しているものだが、認識の幅を広げさせてくれ、とっても刺激的。

なんだかんだ言ってもこういう番組を作れるアメリカはまだまだ大したもんだ。

毎回違う人が出てきてプレゼンテーションを行う。

その中でも最も面白かったのが、

マット・リドレーの「アイディアがセックスするとき」

前書きが長くなったが、

今年一番の本が、

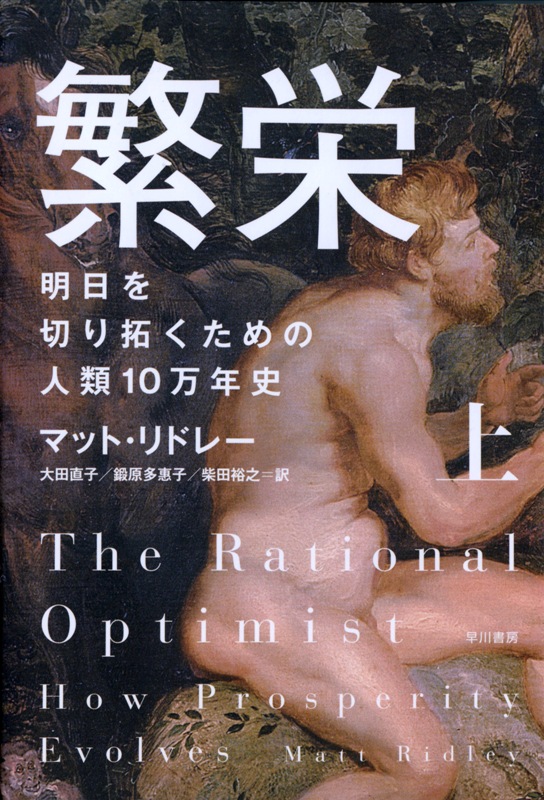

この番組をきっかけにマット・りドレーという人に興味を持ち読んだ繁栄明日を切り拓くための人類10万年史です。

リドレーは究極において僕と立場は異にするけど、「分業」「専門化」「交換」からの視点は新しい視野を広げさせてくれるものだった。

このキーワードから建築を見ると、建築の生産とデザインの関係に新しい地平が開ける。

他の分野においても何らかの示唆があるに違いない。