- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

ながみひなげし

2020.05.21

自宅から駅に行く途中の空き地に、綺麗な花が一面咲いている。

紫の花も混じって、見事だ。

コロナ禍の中でホッとする。

オレンジ色のポピーのような花はナガミヒナゲシというらしい。

ところで、何故この花の名前を知っているかというと、

4年前に、この花についてこのブログで書いたら、

次のようなメールを送ってくれた人がいた。

www.naro.affrc.go.jp

ウ~ン、綺麗なものが生態系を壊す、

成る程、綺麗、綺麗でないは関係ないんだな。

奇麗な花と言って安心できない。

寄せ植え

2020.05.05

前回の書き込みの「7年前に建てた住宅」の建設地は小高い山の上にあります。

取材の後、カメラマンと現地で分かれ、僕は一人でダラダラと山を下った。

そうしたら途中に立派な楓の木があった。

なかなか立派な楓だなー、と思い、スマホでパチリ。

木下の方を見ると、2本の株立ちのようである。

ところが、この木の真横まで来てビックリ!

株立ちではなく、二本の寄せ植えだった。

こうなっているとは、遠くから見たときには想像だにできなかった。

しかも左の木は、オットット―、なにやら右の木に迫っているようではないか。

ところで、上記の木は意図して寄せ植えしたのかどうかわからないが、

次の台湾大学のキャンパスの中にあった寄せ植えは見事だった。

例のごとく遠くからは気を付けてないと一本立ちと思うが、

横から見ると、見事な寄せ植えだった。

本を出します Ⅰ 7年前に建てた家

2020.04.25

3~4年前から出版を準備してきた本があります。

多分、600頁は越えそうな大部の本です。

この本を出さないと、死んでも死にきれない、そんな思いでリキを入れてきた本です。

本当は、本を出すときはこの「本当は」、という言葉がつきもので、1~2年前には出す予定でした。

やっとこの7月には出せそうです。

文と、図面、写真を同じくらいの割合で編集してある本です。

ところで、この本を作るにあたって、これまでに作ったお宅を久し振りに尋ね、写真を撮らせてもらったお宅が何軒かあります。

下の写真はそのうちの一つで、7年前に作った建物です。

建築写真を撮るときは普通片付け、綺麗にして撮るのですが、この写真は何も片づけない、そのままの状態です。

本当にきれいに使ってもらっていました。

うれしいですね!

この建物では、玄関が畳で、客室にもなる変わった玄関で、そのことを本に書きたくて取材に行ったのですが、一軒丸ごと機会があれば雑誌に発表させて頂きたいと思っています。

カメラマンも発表しないのはもったいない!とのこと。

益々うれしくなった。

梅の古木

2020.04.22

先月僕の田舎に細川忠興が植えたと言われる梅の古木、臥龍梅のことを書きましたが、それは現在建てているお宅の庭に植える、梅の古木探していることからでした。

その梅が見つかり植えました。

探してきてくれたのは、若いが熱心な庭師の西村直樹君。

寂びた、なかなかいい梅の古木です。

梅の後ろの石積みも西村君の手によるもので、木曽石を積んだもの。

梅の下には寒椿を植える予定です。

家づくり学校12期新入生募集

2020.03.28

今年も家づくり学校新入生の募集が始まっています。

住宅設計を目指す人たちの、輪に加わりませんか。

入学案内書の文面より――――

住宅の設計は楽しいものです。しかし勉強しなければいけないことがたくさんあり、実際の仕事では苦労もあります。大学で教わる内容も大切ですが、実際に住宅の設計をするとなると、今の時代に即した現実的で新しい知識も必要になります。また建築主や施工者とその付き合い方も簡単ではありません。現実の仕事はどのように進めたらよいのか―NPO法人家づくりの会では、大学では教えてもらえない知識と能力について、これから住宅設計をやりたいと思っている人、設計事務所や工務店勤務の人、また設計事務所を立ち上げて間もない人たちを対象に、これらを伝えていこうと考えています。

入学希望の方はこちらを

コロナ騒ぎの中でのコンサート

2020.03.20

ピアニストで好きだったのはブレンデルだったが、ブレンデルは引退してしまい、今はバレンボイムに、シフ。

世界最高峰と言われるピアニストは、たった一つの音で、胸をキューンとさせてしまう。

今の時代、そんなピアニストの一人が アンドラーシュ・シフ。

昨日オペラシティーで演奏会があった。

今、クラシックのコンサートも多くがコロナ騒ぎで中止になっているが、そんな中での演奏会。

実際、シフの札幌での演奏会は中止になっている。

本当に大丈夫かな?と心配だったが、恐る恐る行く。

多分、他の人達もそんな気分で出て来たに違いないないが、 ほぼマスクした人で満員だった。

主催者の音楽事務所は専門の医師に相談しての開催だったらしいが、相当勇気がいることだったに違いない。

会場では、絶対に手摺に振れないことなどの注意があったほか、風を感じたからかなり換気してたようだ。

そんな中での演奏会だったが、大盛り上がり、やんやの大拍手。アンコールを何曲もやった。

果たしてこの時期の演奏会をやって良かったかどうか?

不確定なことの判断は難しい。

ガラシャの夫、細川忠興(三斎)

2020.02.28

僕が生まれたのは熊本県八代市。

穏やかな不知火海に面した温暖ないいところだが、

熊本からさらに遠い田舎だ。

でもこの田舎は、田舎にしてはチト文化的なところがある。

それは何故かと言えば、今大河ドラマでやっている明智光秀と多少とも関係がある。

才色兼備の誉れ高いガラシャは その光秀の子供。

ガラシャは戦国時代の武将、細川忠興と結婚するが、忠興は武将でありながら 茶人、利休七哲の一人でもある。

その忠興は僕の田舎の八代市で隠居し、八代でなくなった。

そのような関係で、八代には茶道や能の文化が伝わった。

高田焼き(八代焼)という、白い土を象嵌した緑がかった渋い灰色の焼き物があるが、それを発展させるなど、忠興は工芸品の発展にも寄与した。

ガラシャ夫人の凄—い字です。

僕が通った八代第一中学校はかつての八代城跡の中にあり、忠興ゆかりのものがある。

その一つに臥龍梅(がりょうばい)という梅の古木がある。

名の通りに、龍が地に伏しているような梅だ。

その梅は細川忠興が植えたとのことだが、そんな謂れがあることなど、田舎にいる頃は知らなかった。

建築の設計をするうちに茶室にも興味を持つようになって、利休七哲の一人が八代にいたことを知り、感激したことがあった。

今、鎌倉の葉山で建てている住宅の庭に梅を植えることにしている。

八代の思い出からそうしたわけではないが、是非、古木の梅にしたいと庭師と相談している。

僕の端正な和の空間が好きなのは、八代で育ったことと関係しているかもしれない。

日本木造建築辞典 構法の歴史

2020.02.18

このような本があったらいいな~とは思っていたが、実際に出るとは思ってなかった。だからこの本を手にした時は本当にうれしかった。

日本の木造建築の構法の歴史の本だ。

日本の木構造の歴史が掘建→長押→貫→筋交と変化していったことくらいは知っていても、それでは断片的だ。

古い建物を見るときには、より知識があるとその建物の理解が深まる。例えば先の掘建→長押→貫→筋交へ歴史的変化だけでも知っていると、知らないのでは全く違った目で見ることができる。

しかしたったそれだけでは、ほんの部分的な理解しか得られない。なぜここはこうなっているのか、理解できないことが多々あるる。それを目の前にして自分で考えて、あっ、そうか、こういうことでこうなったんだと気づき、先人たちの知恵に驚かされることが、たまにはある。しかしそれには限界があり、本を通してしか得られないことが多い。

この本はそんな本だ。なにも頼まれなくてこのような書評のようなこと書いているわけではないが、この本を手にしてうれしかったので、ついついこのようなことを書いてしまった。

ただし、5∼600頁の大部の本で、お値段も高いが、木造をやる人は手にした方がいい本。

図説 日本木造建築事典: 構法の歴史

而邸 ♯22

2020.02.05

今年は暖冬だけど、冬は冬。

而邸(自邸)の南面は少し東にずらしている。

だから朝の陽ざしが、リビングの中に沢山入り心地良い。

冬とは言え、日曜日の朝、 陽光に満ちた部屋の中で 「日曜美術館」を見る。

たかが陽光、でもこの陽光が幸せな気分にしてくれる。

建物の向きって、とっても大事。

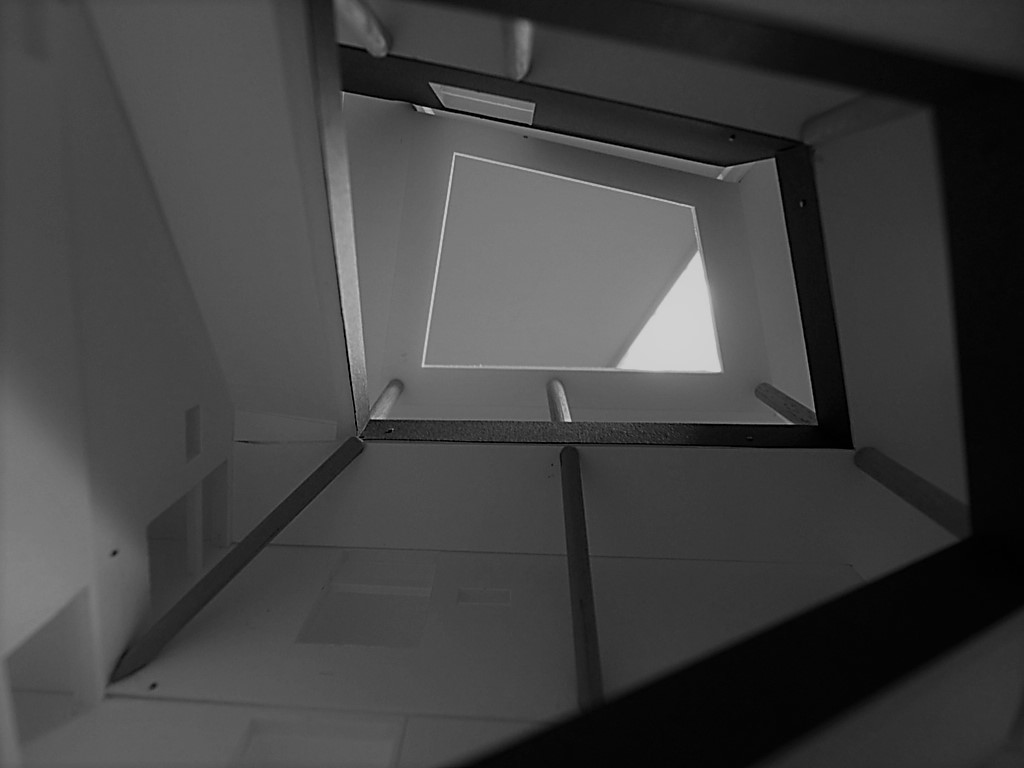

メタセコイア白金台 Ⅱ

2020.01.19

先日完成した集合住宅「メタセコイア白金台」の外観は真っ白、アプローチも真っ白です。

アプローチの上部には藤棚が架かっていて、将来、真っ白い外壁を背景に緑の葉と藤の花が浮かび上がり、その下をくぐって玄関に入ります。

そして集合住宅の門扉を開けると、3階分吹き抜けた円形のホールが現れます。

円形のホールに沿って螺旋の階段が現れます。

壁も階段も、天井も真っ白、床は白いモザイクタイルです。

階段を上がり上を見上げると、

トップライトから光が降り注いできます。

2019 今年読んだ面白い本

2019.12.30

恒例、暮の「今年読んだ面白い本」です。

相変わらずの乱読ですが、

今年読んだ中で最も面白かったのは、

最初の布施英利さんの本は、解剖学という学問があることは知っていても、その何たるやかは全く知らなかった。

解剖学って、世界観、思想なんですね。

へー、そういうことなのか、と思わず膝を叩くような面白い本。

・布施英利人体 5億年の記憶: 解剖学者・三木成夫の世界

2番目の加藤典洋さんの本は、私たちが生きるこの現代を形づけた憲法がどのようにしてできたのか、教えてくれる。

これも、へーそういうことなのか、と現代のありようや、今に抱える問題は、その時に遡ることにあるのか、と思わず膝を叩く本。

・加藤典洋9条入門 (「戦後再発見」双書8)

内田樹さんの本はどれも、いつも難しい話を平易に解説してくれる。

これまでにも随分勉強させてもらった。

・内田樹そのうちなんとかなるだろう

この國分さんも同じく、例えば難解なスピノザ哲学を読むうちにどうにか理解でできるようにしてくれるが、実はこの本も、タイトルは「原子力時に…」となっているが、超難解なハイデッカーの哲学の解説しながら、知らず知らずのうちにハイデッカーの世界を理解させくれる。

・國分功一朗原子力時代における哲学 (犀の教室)

以前から速読が苦手だったが、かの平野さんが遅読の勧めを堂々とおっしゃている。

速読より、遅読だよねー、と納得し、安心した。

・平野啓一郎本の読み方 スロー・リーディングの実践 (PHP文庫)

建築系では昨年の中谷さんのセヴェラルネス+(プラス)―事物連鎖と都市・建築・人間に引き続き、やはり同じ中谷さんのこの本2冊。

・中谷礼仁動く大地、まいのかたち――プレート境界を旅する

・中谷礼仁未来のコミューン──家、家族、共存のかたち

最後に僕が初めて本の帯を書かせてもらった松井郁夫さんの、人生をかけた古民家絵の思いを熱く、豊富な知識を開示した本。

・松井郁夫古民家への道

メタセコイア白金台

2019.12.28

港区白金台に「メタセコイア白金台」という名の賃貸の集合住宅が完成します。

この集合住宅に入ると、3層吹き抜けの、真っ白い螺旋階段室が迎えてくれます。

昼間は最も高いところから光が降り注ぎ、また夜は照明で幻想的な雰囲気になります。

賃貸の申し込みはこちらへ。

駅ピアノ

2019.12.25

西武池袋線、江古田駅の改札に近づいたら、ピアノの音がする。

どうもスピーカーからの音と違って、生演奏のようだ。

改札を入ったら正面のホールでピアノを弾いていた。 「駅ピアノ」!

BSのNHKで「駅ピアノ」というのをやっているが、主にヨーロッパの駅で収録したもので、たまたま通りがかった客が、ピアノの前に腰を下ろし、勝手に弾くもので、上手い人もいれば下手な人もいる。

クラシックもあればジャズもある。駅に着く人、旅立つ人、それぞれにストーリーがある。しかし、固定カメラで映し続けるだけ。でも何となく見続けてしまう不思議な番組だ。

こんな駅ピアノ、日本では見たことがなかった。 日本にもこんなのがあったらいいのに、と思っていたら、よく乗下車する江古田駅に駅ピアノがあるではないか。江古田駅が いつもと違う空間になっていた。

僕の他にも、立ち止まって聞いている人がいた。

而邸#21 西王母

2019.12.25

以前、このブログでも書いたが、自宅の生垣に植えていた錦木(にしきぎ)が温暖化のせいか元気がなくなってしまった。

そこで、白だけのいろんな種類の椿だけの生垣に植え変えた。

その中の一つが西王母という名の椿。

11月だというのに、椿にしては早くも花をつけてくれた。

この西王母という名は、中国の神話の女神の名からとったもので、西遊記にも出てくるそうだ。

花切狭で、一凛プチンと切り、和室の床柱の花活けに飾った。

これから半年間くらい、いろんな白い椿が咲くはず、楽しみだ。

ぎんきょう(GINKGO)グランドオープン

2019.12.25

目白で惜しまれて閉店しました「ぎんきょう」が再開します。

新しい場所は、小田急線東北沢駅から2分の駅からすぐの場所です。

建物の大きさは目白の時より小さくなりましたが、雰囲気はそのままに引き継いでいます。

オープンは11月25日。

Tel.03-6407-8304(2019年11月23日より)

〒155-0031 世田谷区北沢3-2-18

Tel 03-6407-8304(2019年11月23日より)

(2019年11月22日までは050-3556-5525)

地図はこちらを。

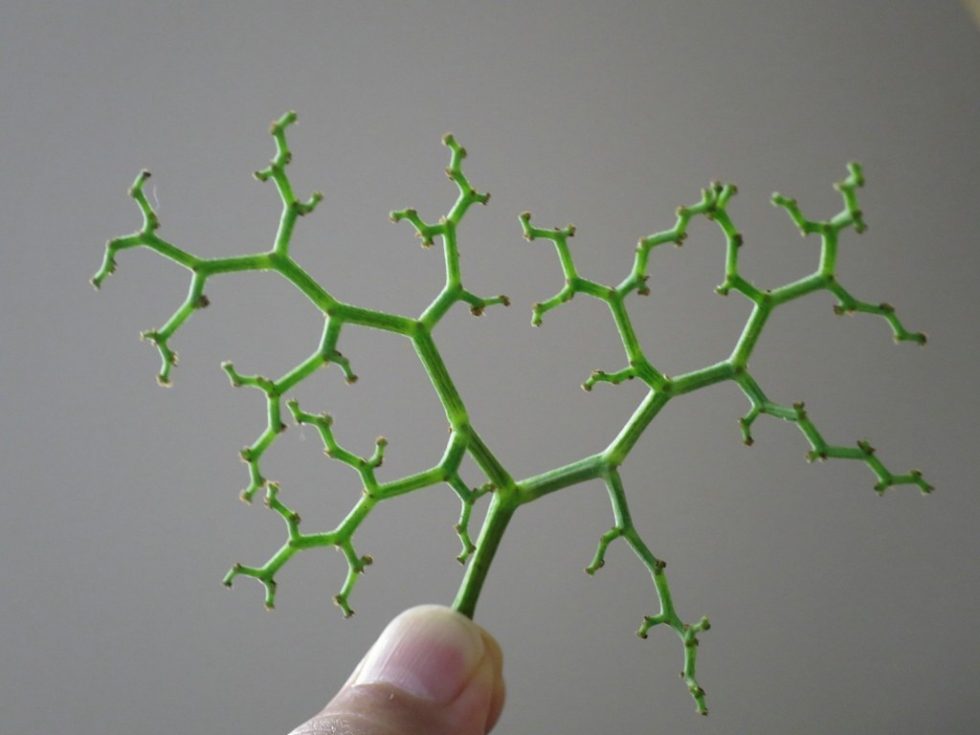

フラクタルどおりの枝

2019.12.10

裏路地を歩いていたら、このような枝が。

完璧なまでにフラクタルな枝ぶりですね。

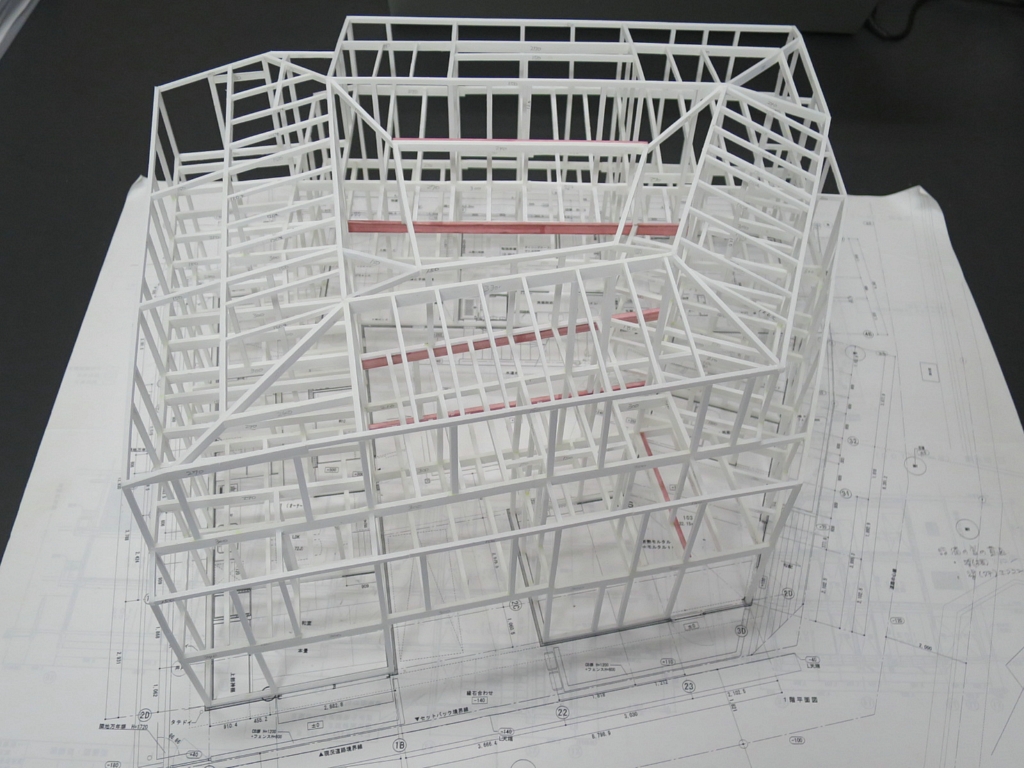

Apartment藤 Ⅱ

2019.09.16

先日紹介したApartment藤(Fuji)の構造模型です。

木造で作るときは、何時も写真のような構造模型を作る。

材料はスチレンボードで、柱や梁の大きさに切って組み立てる。

このような構造模型を作ると、合理的な組み立て方を考えやすい。

ところで、この建物は、真ん中に中庭がある木造3階建ての集合住宅だけど、中庭には、コンクリートにキラキラと輝く美しいモザイクタイルを張った流しを作る予定。

模型の柱や梁の間の先に、そのような風景を想像しています。

設計中! Apartment Fuji

2019.08.23

池袋の駅近くに木造3階建ての集合住宅を設計中です。

地下鉄副都心線、池袋駅を出て、歩いて3~4分くらいの、超駅近。

この集合住宅のゲートをくぐると、建物に囲まれた、3層吹き抜けの中庭があります。

この中庭に面して、各階の廊下や階段があります。

だから、居住者は皆、この中庭を通って各住戸に入ります。

かつて、中国の街中にある四合院住宅で、一歩建物に入ると、静寂な中庭があったのが忘れられない。

その四合院住宅の中庭は、そう広くはなくはなかったが、3層分の高さの吹き抜けから光が落ちていた。

だから仄暗い明るさで、それがかえって中庭に親密感を漂わせていた。

計画している建物の中庭を下から見上げたところです。

外観です。

完成は来年暮。

入居募集が始まったら、またこのブログにアップします。