- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

愛媛県 日土(ひづち)小学校

2009.11.15

愛媛県の山深い谷合にある日土小学校を見た。

この小学校は木造校舎で、完成は1958年。

品があり、簡素で自然、設計者は松村正恒(まさつね)。

この1958年に建てられた建物がどういうわけか最近、

建築雑誌に盛んに紹介されている。

それは古びた校舎を建て替えようとしていた時に、

保存運動がおこり耐震改修などをして、

今でも使えるようにしたことにもよるが、

何よりも残すに値する建物であったからだ。

設計者の松村正恒さんは1913年生まれ。

現在の武蔵工業大学を卒業後、郷里に帰り、

八幡浜市役所の建築技師として、

小学校など、たくさんの建築を郷里に設計した。

日土小学校はその一つである。

この小学校の名前は知っていたが、実際に見たのは始めてである。

プランは廊下と教室を離すことによって採光をとる工夫をし、

とっても明るい、光にあふれた校舎だった。

光にあふれ、変化に富んだプランで子供たちは生き生きとした生活を送って来たことだろう。

松村さんは生前、名を上げることを嫌ったことにもよるらしいが、

今や、ほとんど知られた建築家ではない。

しかし、ここにきて見直されている。

小学校を設計するとき、子供たちへの愛があったからあのような建築ができたのだろう。

今彼の建築が見直されているのはそのようなことがあったからに違いない。

本当の建築家を見た思いがした。

愛媛県 教育県

2009.11.08

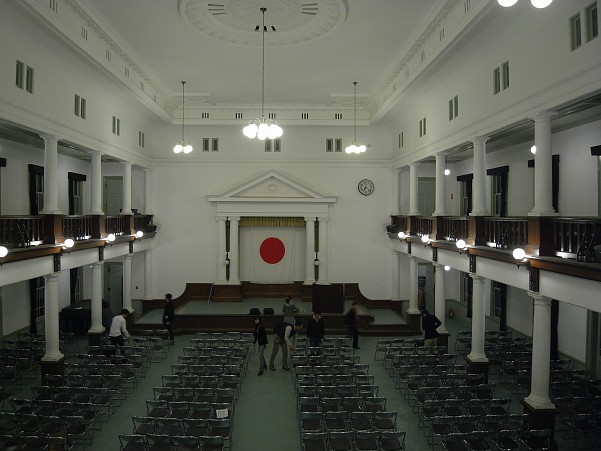

ところで木の建築賞の審査会は愛媛大学附属中学校講堂(旧旧制松山高等学校講堂)で開かれた。

ひょっとして夏目漱石はここに赴任していたかも?と思ったがそうではないようだ。

建ったのは大正時代だから、それはそう。

でも、すばらしい講堂だった。

どうも愛媛県は教育県のようだ。

高知が飲み倒れ、徳島が着倒れ、香川は賭け倒れ、

そして愛媛が建て倒れ、と言うらしいが、

かつ愛媛は「学び倒れ」も入っているかもしれない。

この翌日に行った日土(ひづち)小学校も立派だったが、

歴史的にいい学校建築を作ってきている。

そんな教育熱心さが正岡子規、秋山兄弟など、立派な人物を輩出している。

愛媛県 坂の上の雲

2009.11.07

以前紹介した「木の建築賞」の2次審査のために松山へ。

2次審査は各応募者の発表の後、

応募者も含めて討論し、投票を行う。

この賞のいいところは選ぶ過程の議論のなかから、

現代における木造をめぐる問題点があらわになること。

また現在の日本木造の先進的活動を概観することができる。

愛媛県に行ったついでにいろんなところを見て回った。

松山に行ったからにはまずミーハー的に道後温泉の「坊ちゃん湯」につかる。

そのあと街を歩いていたら、

この秋から始まるNHKの「坂の上の雲」の秋山兄弟の生誕地に遭遇!

秋山真之(さねゆき)の銅像。

秋山好古(よしふる)の銅像。

実は司馬遼太郎の「坂の上の雲」に夢中になったことがあり、

あまりにも面白かったので、僕の事務所の所員にも勧めた。

長い小説で最後まで読み切った者は少なかったようだけど、

読んだ者はけっこう興奮していた。

話題の本なので読んだ方も多いと思いますが、

本当に面白いですよ。

行っちゃった・・・Ⅳ

2009.10.31

ニューヨークはチョウお上りさん体験。

たった1日でニューヨーク見物となれば、

3~4時間でぐるりとマンハッタンが見物できる、

屋根のない2階建てバスに乗ることにする。

なんだか恥ずかしいが、

結構楽しい♪

それにニューヨークのビル建築が次々と見学できる。

19世紀以降のさまざまな様式のビルが次々と出てきて、

これはいい。

あっ、エンパイアーステートビルディング!

詰まんないデザインの建築だけど、一つ昇ってみるかっ!

上がってみると写真や映画で見たとおりの風景がグルリ。

右上にはクライスラービル。

やはりカッコいいな~。

ホントにお上りさんのニューヨークでした。

行っちゃた…Ⅲ

2009.10.29

で、なるほどライトの建物はすごいのだけど、

人物はかなり問題があったようだ。

ライトの建物を見ることになるからと、飛行機の中でライトに関する本を読みながら行った。

本の名は「ライト仮面の生涯」。

この本を読むと、付き合いたくないどころか近寄りたくない人物としてライトが描かれている。

本当に嫌な人間だったようだ。

虚飾に満ちた、超エゴイスト。

にもかかわらず、あのような優しさに満ち溢れた建物をどうして設計できるのか?

人物と建物は別もの?

そう思いながら、身の回りを見まわしてみるとそのような建築家が結構いる。

しかしライト程、そのギャップをどう考えていいか分からない建築家はいないのではないか。

遂に行っちゃった・・・Ⅱ

2009.10.22

やっぱりフランク・ロイド・ライトはすごい。

この年になるまでライトの建築を見なかったのは不味かった。

写真では嫌になるほど目にしていたから、あんなもの、として見慣れてしまっていた。

富士山とか、ベートーヴェンの「運命」、あるいはダビンチの「モナリザ」のようなもの。

でも、実際に見る「落水荘」は写真と確かに同じものであるが、

体験した感じは、写真から得られるものからは全く予想だにしなかったもの。

よく言われるように空間は写真では分からない。

とくに小さな部屋程そうだった。。

最上階にある息子さんの寝室など、

京間の4条くらいの小さな部屋だけど圧巻。

この部屋の写真を載せるのは矛盾するのだが・・・・。

でもこの良さは、若い時見たのでは分からなかったかもしれない。

遂に行っちゃった・・・

2009.10.18

僕らより上の世代には日本に民主主義をもたらした国として、親米派が多い。

しかし、僕らの世代にはベトナム戦争があったりして、反米感がどことなくある。

だからアメリカなんかに行ってやるもんか、と行く気になれなかった。

それに、アメリカは歴史がないから、建築は基本的に近代建築が主流。

わざわざ近代建築を見るために外国まで足を延ばす気になれなく、

そんなこともあってアメリカには、足が遠のいていた。

ところが、そんなアメリカについ最近、行ってしまった!

当然のことかもしれないが、

アメリカで見た建築はやっぱりこんなものか、と思ったり、

一方で、すごい建築があるもんだと感激したり・・・。

予想もせず良い建物があったのは、ニューヨークのビル建築。

もちろん全部が全部いいわけではなく、

良いと思わせるのは、20世紀前半までの建築のなかにあった。

どこの国でもそうだが、その後の建築のほとんどが貧困なデザイン。

国連のビルはその最たるもの。

なんという名のビルかは分からなかったが、

この建物は美しかった。

石水院 Ⅳ ドイツ産蛙股

2009.10.02

駅に迎えに来ていただいた方の車、SUVがチョット変わってるなと思ったが、

助手席に乗ったら目の前にポルシェのマーク。

あー、これが噂のポルシェのSUV、カイエンか、と分かった。

そうと分かったからか、国産のSUVとは確かに乗り心地が違う。

カシっとした乗り心地。

恰好もSUVにしてはスマート。

でも、前から見た姿は何かに似てるなー、と思ったがなかなかすぐには思いつかない。

しばらくして「あっそうか、蛙股!」

タバコで。

2009.09.25

シルバー・ウィーク三夜連続で、NHKが「白洲次郎」をやっていた。

TVとは思えないほどカッコイイ演出と音楽。

白洲次郎の奥さんは言わずと知れた「白洲正子」。

このご夫婦のお住まいは「武相荘(ぶあいそう)」。

武蔵と相模の国の境あたりにあるからか、

さすが、センスのある命名だ。

この武相荘がかつて公開になった時、早速見に行った。

その時、公開するにあたって不要なものを始末するためか、白洲邸の雑貨が売り出してあった。

なんたって超目利きの家にあったものだからと、

ミーハーな気分で、竹の籠を買った。

これ、白洲家のものだったんだゾ~!

現在冷蔵庫に入れられない野菜などの入れ物にして重宝している。

ところで、TVの白洲次郎、正子は煙草ばっかり吸っていた。

いつもモウモウとした雰囲気。

いつも吸ってたんだろうが、あのタバコ、面白い演出だ。

タバコの喫煙風景で白洲次郎、正子を表現している。

で、僕のことだが、タバコをやめたわけではないけど、

もう40日もタバコを吸っていない!

石水院 Ⅲ さらにもう一つ

2009.09.18

石水院で書き始めたのが何時の間にか東福寺になってしまった。

これも東福寺の欄干(らんかん)の支えです。

木を彫ったものと思えないほどに流麗です。

すごい職人がいたものだ。

良く見ると、適当に形を決めたのではなく、

いくつかのルールを持って形を決めてます。

造形力は幾何学を使いこなす力、と言っていいかも。

石水院 Ⅲ もう一つ東福寺

2009.09.14

東福寺の蛙股のついでに、

これも東福寺のデザインです。

屋根の勾配にそってカーブして付いている板を破風(はふ)と言います。

又、その下に付いている飾りを懸魚(げぎょ)と言います。

この懸魚は木はと思えない程に繊細で華麗です。

この華麗さの形を分析すると、

このデザインには全体を形成する大きな形と、小さな形が重層しています。

その中間の形もあります。

つまり、形の大きさにヒエラルキーがあります。

又懸魚自体の形(凸)もありますが、その周りの空間の形(凹)もあります。

凸の形も綺麗ですが、凹の形も流れるようなリズムがあります。

重層した形は同時的にも存在しますが、その見え方は見る人との距離で変わります。

近代建築にはないデザインの深さです。

石水院 Ⅱ カエルマタ

2009.09.08

ところで石水院の欄間のように上に付いているもの、

これ、なんというか知ってます?

蛙股(かえるまた)と言います。

確かに蛙が踏ん張っているように見えますよね。

京都に行ったら、この蛙股に注意して下さい。

いろんなお寺に、いろんな形をした蛙股があります。

木で作ったと思えないほどに流麗な造形もあります。

とくに禅寺のは綺麗です。

これは禅寺、東福寺の蛙股です。

これがあるのとないのでは、まるっきりこの場の雰囲気は変わるでしょうね。

石水院

2009.09.07

日本のほとんどの都市と日帰りできる時代になった。

だから地方へ出張は何時もとんぼ返り。

これが夜行列車で行く時代だったら、

その土地の美味しいものや、いい建物などを見、温泉にでも浸かっていたに違いないが、

簡単に又来れると思ったら、そんな事をしなくなってしまった。

関西にはよく行くが、これもほとんどがとんぼ返り。

いつもそれでは勿体ないと、昨日は京都で建物を見てきた。

見たのは高山寺の石水院。

大学院の頃、研究室の友人と行ったことがあるが、遠い遠い記憶の彼方。

良かった、との印象だけは残っていて、また行ってみたいと思っていたが、細かいことはほとんど覚えていない。

かつて、この道歩いたかなー?

何十年かたって、又同じところにいる筈、

なのに全然記憶がない。

何か不思議な感じがする。

石水院です。

鎌倉初期の建物で、明恵(みょうえ)上人の住まいの跡だといわれている。

上の写真の部屋が有名だが、

外部か内部か分からないような空間。

それに格子や欄間のシルエットが美しい。

気品がある。

高山寺は京都駅からバスで500円の距離。

京都の北西の山の中にある。

人があまり載っていないバスの最前列に座り、

ゆったりと山の中に分け入りる、久しぶりにリラックスした気分だった。

昨日選挙

2009.08.31

やっと日本の政治が動き出したようだ。

これまで何度政治に期待し、そして裏切られてきたことか。

しかし、今度こそは、と思いたい。

民主党の建築関係の詳しいマニュフェストが、発表されています。

このマニュフェストの良い面、そうでない面があるが、

何れにしろ、どこまでこれが実現できるのか、見守りたい。

中には設計施工分離!なんていうのもある。

果たしてどこまでやれるのか?

この様なマニュフェストを発表し、それを国民が見守る、

つまり国民の政治参加、だ。

やっとここまで日本の政治も来たかと、思う。

その国の政治のレベルは、国民のレベル、といわれるが、

建築関係者もこのマニュフェストについて議論すべきではないか。

せっかくここまで来たのだから・・・・・。

明日選挙

2009.08.29

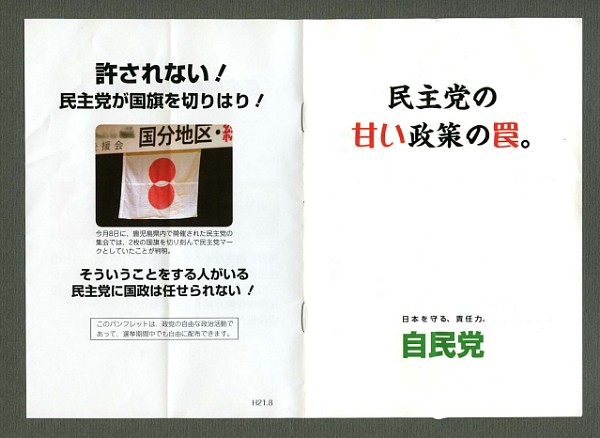

郵便受けを見たらこんなパンフレットが入っていた。

これまで自民党は堂々としてたのに、

なりふり構わず、この様なものまでバラ撒くようになってしまった。

これでは逆効果じゃないかなー。

建設的野党になれるか?

ところで先日飲んでいた時に、

かつての僕の事務所の所員が、

民主導が勝ったらタバコをヤメル!とのこと。

これって、

どちらを勝たせたいの?

自民党が勝つ(民主党負け)→どういう理由かわからないが、たばこをヤメナイ

民主党が勝つ(自民党負け)→どういう理由かわからないが、タバコをヤメル

どっちにしろ、よくわからない論理だなー。

木の建築賞

2009.08.28

建築にはいろんな賞がありますが、

この「木の建築賞」ほどまじめでユニークな賞はありません。

今回の賞の対象地域は、九州、中国、四国、沖縄地方で、

この地域の作品や活動で何か応募できるようなものがあれば、

ぜひ応募してみて下さい。

応募期限は多少延びても大丈夫のようです。

名誉の負傷

2009.08.25

現場で高さ1メートルぐらいのコンクリートの基礎の上から、

エイヤと飛び降りた時、

腕がコンクリートの角に当たり擦り剥いてしまった。

べロット皮が剥がれ血が!

怪我をしたのは何十年振り。

といって病院に行くほどの怪我ではないのだけど、

消毒ぐらいしないと気持ちが悪い、

しかし現場なので、困ったなーと思っていたら、

建設会社の社長がマキロンやら何やら入っているバッグを車から持ってきた。

この社長、サッカーが好きで子供に教えていて、

このバッグは子供が練習で怪我をした時のためのものらしい。

現場の安全管理のためでなく、あくまでもサッカーのためのバッグであるところが、

田舎の工務店らしい。

マキロンをシュッ、シュッとやり、包帯をと思ったら、

最近は巻くのではなく、張り付ける方式のものがある。

こんな便利なものがあるなんて、知らなかったのは僕だけかもしれないけど、

最近の怪我事情も変わったんだなー。

昔はグルグルと包帯を巻いてたんだけど、すごくシンプル。

しかも防水、伸び縮み可。

あくる日、張り替えようと思ってはがしたら、

傷口にもくっついていず、スムースに剥がれた。

よくできている。

そのうち包帯も死語になるのかも。

不思議発見 Ⅱ

2009.08.24

先日の様子を離れてみると、

本当にカッパドキアのよう、

あるいは三蔵法師が歩いた道、のようでもあります。

で、生成の過程を考えてみると、

1.建築の現場で土を掘り返し凸凹状態になっている。

カッパドキア状態が出現したところは周りより高く、水はけがよい。

2.掘り返した土は粘性のある粘土に、粒子が大きい水はけがよい砂、

それに傘状にになった石が含まれていた。

3.雨は強く瞬間的だった。

ポイントは土の粒子の大きさと組み合わせ、、それに雨の勢いと時間、

というのが素人考えだけど、これは土質工学の先生に聞けばわかるかも?

これを応用して造形作品を作れるかも…。