- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

Apartmentふう Ⅱ

2010.06.18

昨日のApartmentふう(楓)に行ったのは入居者がすべて決まりミニお祝いのため。

集合住宅の建設は戸建て住宅と違って経営的側面が求められます。

つまり入居者がすべて決まって完成みたいなものです。

立地などいろんな条件もありますが、建築の持っている力が試されます。

入居状況は成績通知表をもらっているようなもの。

そんなわけでApartmentふう(楓)も無事満室になり、

葡萄棚の下でのミニお祝いとなったわけです。

参加者はオーナーと不動産屋のリネアの方達と泉事務所。

美味しい焼酎をリネアの方が持ってきてくれました。

この焼酎は15年物でウィスキーのような絶品の麦焼酎。

シングルモルトのようなケースに入っていてカッコもいい。

名前はO. Henry、

でもアメリカ産ではなく広島産。

飲みやすくスイスイ行きそうな焼酎です。

おかげで週末の昼下がり、入居者も満杯になり、

いい気分になってしまいました。

Apartmentふう Ⅰ

2010.06.17

今年の3月に出来た集合住宅です。

場所は京王線八幡山駅から歩いて2分。

この建物について昨年書き込みをしましたが、その建物です。

敷地内には生り物(なりもの)のレモンの木、ジュンベリ、ブドウなどの植物が植えてあります。

葡萄はぶどう棚がありますがまだ伸びていません。

2~3年したら収穫できるでしょう。

でもジュンベリは今年植えたにもかかわらず豊作。

ジュンベリを摘んだものです。

美味しい!

敷地内に植わっている果物を採って食べるなんて楽しいではありませんか。

本懐を遂げる

2010.06.14

昨日の夜はパソコンとにらめっこ。

何がって?もちろん「はやぶさ」です。

ニコニコ動画で見ていたんだけど、画面が悪く最後はあっけなかった。

7年間も興味を持ち続けていただけに、

それはなおさら。

でも後でNHKのTVで見たらバッチリ。

頑張り続けたはやぶさの最後にふさわしく、

粉々になって燃えるように落ちて行った。

人類はこれまでにも様々なプロジェクトを行ってきたが、

僕が思い浮かべるプロジェクトはアメリカによる月面着陸。

そのような科学技術のプロジェクトもあるけど、

人間臭いプロジェクトで思い当たるのは、

赤穂四十七士の討ち入りプロジェクト。

あれは大石内蔵助がすごい(物語化されているが)。

日本の明治維新以後では、バルチック艦隊の撃破。

それらにはそれぞれ運もあったのだろうが、

人間の捨て身の知力の、その凄さを感じさせられる。

結局人間が問題、今回のはやぶさもそう、そして建築もそう。

皆さんはどんなプロジェクトを思い浮かべますか?

はやぶさ帰還実況放送予定

2010.06.10

いよいよ、今週日曜13日夜11時ごろから「はやぶさ」帰還です。

インターネットTVで見ることができます。

ニコニコ動画生放送では、 http://live.nicovideo.jp/gate/lv18265557

世界が注目!なんとNASAもやってくれます、 http://airborne.seti.org/hayabusa/

日本宇宙少年団でも、 http://www.yac-j.or.jp/tv/post-3.html

JAXA(宇宙科学研究本部)の公式ブログ、ツウィッターは、http://hayabusa.jaxa.jp/index.html

日本カメルーン戦の前日なので、サッカー話題に打ち消されているかもしれませんが、

サッカーに興味がない人も、ある人も是非是非!!

黄門さまの庭

2010.06.07

田圃のための溜池。

常陸太田市に「西山荘」というのがあります。

西山荘は徳川光圀、黄門さまの隠居所。

隠居所と言っても、彼はここで「大日本史」編纂の偉業を行う。。

また嘘か本当か、「水戸黄門様」はここから全国の悪事征伐に出かけたのかもしれない。

この西山荘を見たのは30数年前。

京都にあるような数寄屋の瀟洒な建物ではなく、農家風。

この建物もいいけど、外回りがいい。

枯山水のように作りすぎた庭園でもなく、と言って自然のあるがままにまかせたというのでもない。

アプローチはアプローチとして、田圃は田圃として、山の傾斜は傾斜として、

必要に応じてきれいに整えている、とでも言えばいいのか。

華美に走らない、でも学徳を持った人の厳しい庭。

(かつて見た時より現在は観光地として手を入れ過ぎて小奇麗になっていた。住まいの前庭などは最悪。もう少し自然よりだった。)

桂離宮のような完璧なまでにコントロールされた唯美主義的庭もあるが、

西山荘のように日常の生活の場としてコントロールされた庭もある。

今はその面影を少ししか残していないが、僕が理想とする庭だ。

ワールドカップは見ないで、オシムの本を読もう

2010.05.27

いよいよサッカーの話題。

と言っても、もう一つ盛り上がらない。

先日の韓国戦はどうしようもなかった。

カメルーンを油断させるために寝た振り?

でもそんなことはないな。

ボールが前に行かない。

横どころか後ろに回していたんでは勝つはずがない。

オシムの時はそうでもなかった。

いまさらオシムと言ってもどうにもならないことは分かっているんだけど、

でも、でもオシムの本の紹介。

おそらくオシムが直接書いたのではないと思うが、

誰かがヒヤリングしてまとめたものだろう。

だが、オシム節全開の本。

僕が面白かったのはサッカーを建築と読み替えるかとができること。

オシムはかつて数学者か物理学者を目指していたそうだから、

言うことに広がり、普遍性がある。

もう一つオシムの本。

このブログによく書き込みをしていただいている「お邪魔虫さん」の紹介による本。

オシム通訳をしていた千田善さんの『オシムの伝言』(みすず書房)、

これも面白かった。

近くにずっといた人の言葉だけあって読んで行くうちにドンドンひきつけられる。

アーーー、オシムさん、何で倒れてしまったの!

5月は黄木蓮

2010.05.18

木蓮の花って白か紫と思っていたら黄色いのもあるんですね。

しかもこの黄色い木蓮は5月に咲く。

先日栃木方面に行ったときに発見。

友人に聞いたのだが、普通桜は4月に咲くものと思っていたら、

1月に咲く桜、2月に咲く桜、3月に咲く桜、もちろん4月に咲く桜、・・・・・10月に、11月に、12月に咲く桜と、

それぞれの月に咲くように12種類あるとか。

でも桜は4月、モクレンは春先がやはりいいと思うんだけど。

無理して季節をずらさなくていいのではないかな~。

春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて、と我が民族は言うではないか。

一年中咲く桜はどうかと思うが、

でも、この黄木蓮はよくよく眺めていると5月らしい、とも思える。

ないのが当たり前になっていく・・・。

2010.05.11

大江戸線、新江古田駅の前に白井晟一邸、虚白庵(こはくあん)がある。

正確には、あった。虚白庵が壊されたのだ。

建築家、白井晟一は僕らの世代にとって教祖的存在だった。

当時、この虚白庵の門の前で弟子になりたくて毎日座り込んだ者もいたくらいだった。

僕の友人で、白井晟一が亡くなった時、三日間も泣き続けたのもいた。

そのくらい白井晟一は僕らの世代の建築家に影響を与えた建築家だ。

だから虚白庵は僕らにとって聖地みたいな存在だった。

虚白庵に一度は入って見てみたい、と多くの建築家の卵たちは思ったものだ。

入れないならと、隣のマンションの屋上から覗き込んだり…。

入ったことのある者は、それは自慢げだった。

僕が見せて頂いたのは白井晟一の息子さんの代になってからだったが、

やっと念願叶い、大層うれしかった。

その虚白庵が壊されてしまったのだ。

壊されるという噂は聞いていたが、

ある日、当然あるはずと思っていた建物が、

パッツ!となくなっている。

新しい建物、マンションでも建つのか、

テントを張り、地鎮祭をやるようだ。

なくなった風景を見た時はショックだったが、

その前を、その後も時々通るが、段々「ない風景」に慣れてしまっていく。

そんなものなのかな・・・。

なんだか人の死に似ている。

そこで問題

2010.05.07

ヴェスプロⅡ 建物は楽器

2010.05.01

先日の演奏会があった東京カテドラルの残響は、7秒。

普通の音楽ホールで2秒くらいだから、

東京カテドラルの残響がいかに長いかがわかる。

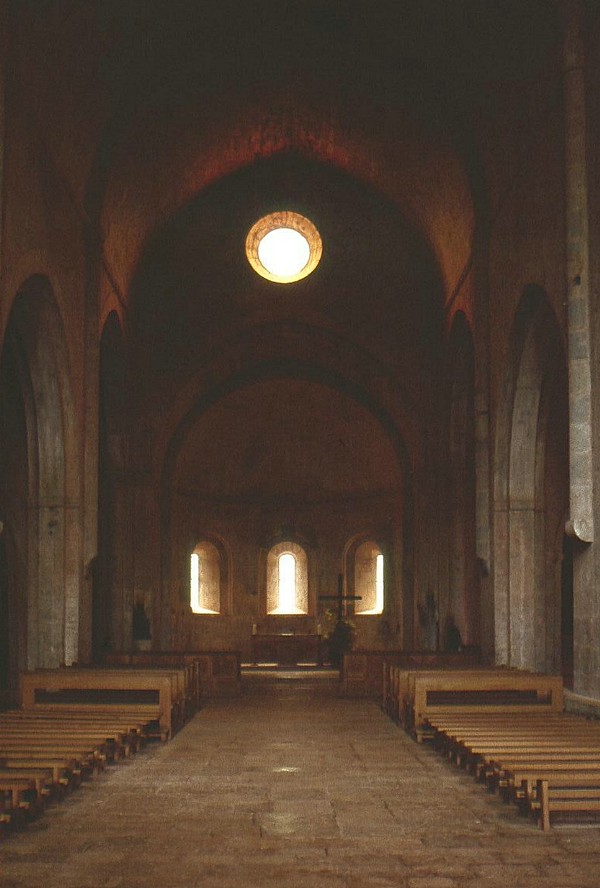

かつて南フランスにあるル・トロネ修道院を訪ねた時のこと。

この修道院はロマネスクのシトー派の教会として有名。

教会はほとんどそうだけど、

石造で開口が少なく、かなり音が響く聖堂だった。

訪れていたのは僕らだけだったから、

思わず、大きな声でド、ミ、ソと音程を付けて順々に音を重ねて出してみたら、

ワーンとハモった。

何とも気持ちが良い、一人でハモれるわけだ。

それで、アーこれかと思った。

西洋音楽の和声は残響の長い石造の建物から生まれたんだと、実感できた。

次に体験したのはウィーンで。

「岸辺のマリア教会」という素敵な名前の教会。

重たいドアーを開けたら、なんの楽器かは分からないけど、

分厚い音を出す笛?のような楽器の音が聞こえてきた。

しばらく楽器は何だろうと思いあぐねていたが、

もっと中に行って見たら、何とフルートの演奏だった。

若かりし頃、自分でもかじったことのある楽器だったのに、

分からなかったことに驚いた。

フルートは柔らかく、どちらかと言うと細い音。

ところが、もっと響きが強く、聖堂全体が音を出している感じだった。

建物と共鳴し、僕らが知っている楽器とは別の楽器になっていたのだ。

本来、フルートはそういうものとして西洋では生まれたのかもしれない。

あけっぴろげな日本建築では違った、細い音の楽器になっている。

ダブルブッキング

2010.04.24

ついに!、やっと!、よくぞ!、すごい!、何でもいいんだけど、

小惑星探査機「はやぶさ」が6月13日に再突入というところまでこぎ着けた。

まだまだ課題は多いようだけど。

到着予定場所はオーストラリアの砂漠。

カプセルがパラシュートで降りてくる。

打ち上げたのが2003年5月だから7年間宇宙を旅して帰還することになる。

これまでのはやぶさに関するブログです。①、②、③、④、⑤

何でこのはやぶさに興味を持ったかと言うと、

小学生のころソ連が初めて人工衛星スプートニクを打ち上げ、その影響で宇宙少年だったことの延長。

それにはやぶさは想像できないぐらの難局を乗り越えての帰還だからだ。

日本の宇宙開発はずっと他国の後塵を拝しきたが、

その理由は宇宙開発は軍事技術に直結することから日本ではできなかったことや、

日本の科学技術への予算は目先の効果を狙ったもので、「夢」に対しては向けなかったことによるのだろう。

しかし限られた予算で打ち上げられた「はやぶさ」で、一気に日本らしい技術で世界からリスペクトされることになるに違いない。

新政権による「仕分け」は評価に値するものだが、次の「はやぶさ計画」もあるようで、その予算だけは削ってほしくない。科学は「夢」の実現でもあってほしい。

地球に再突入は夜の11時ころで、地上に降りるまで1時間くらいかかるから14日の0時ころ。

ところで、その14日はワールドカップ第1戦、日本―カメルーン戦、の日。

「はやぶさ帰還」ニュースは南アフリカで聞くことになるか。

ヴェスプロ

2010.04.22

事務所からそう遠くないところに「東京カテドラル聖マリア大聖堂」があります。

設計は丹下健三。

2~3年前作った住宅の建主しさんから、

今度、東京カテドラルで歌いますから聞きに来ません?とのお誘いがあった。

建主しさんは大学の先生でお医者さん。

音楽室も作ったぐらいだからピアノがうまいことは知っていたが、歌もとは知らなかった。

僕の妹は声楽をやっているから、その影響で若い時に何回か歌をやってみたいと思ったことがあるけど、

とうとうやらなかった。

ちゃんと歌える人、楽器をやれる人がうらやましい。

東京カテドラルでの曲目は教会音楽で、

モンテヴェルディーの「聖母マリアの夕べの祈り」(通はヴェスプロという)。どんな曲かYou Tubeで聴けます

東京カテドラルの床は大理石、壁(天井)はコンクリート打放しの建物、残響が長い。

かつてここでベートーヴェンの第9を聞いた時は音が重なって分かりにくかったけど、

宗教音楽にはいい。

(先生は残響で歌い難いと言ってたけど)

モンテヴェルディーは日本でいえば江戸初期の人。

バロック時代ベネチアのサンマルコ大聖堂の音楽長だった。

当然サンマルコでも演奏されたことだろう。

20年近く前に行ったサンマルコの写真です。

それにしても同じ教会とは言え、

東京カテドラルとサンマルコではなんという違い。

ヴェスプロにはやはりサンマルコ、と思うのだが、

貴方はどちらがお好き?[E:note]

香節

2010.04.19

山桜

2010.04.13

ただ貴女の優しさが怖かった~♪

2010.04.04

事務所の近くに神田川が流れています。

昔神田川という歌があった。

ちょうど大学生の頃、今聞くと甘酸っぱい思い出に浸る。

その神田川は今、サクラが満開。

ほんの数日だけど、たわわに咲いた花が心躍らせてくれる。

そして最後は川面の一面が花びらでピンクに染まる。

「貴女は もう忘れたかしら~♪」

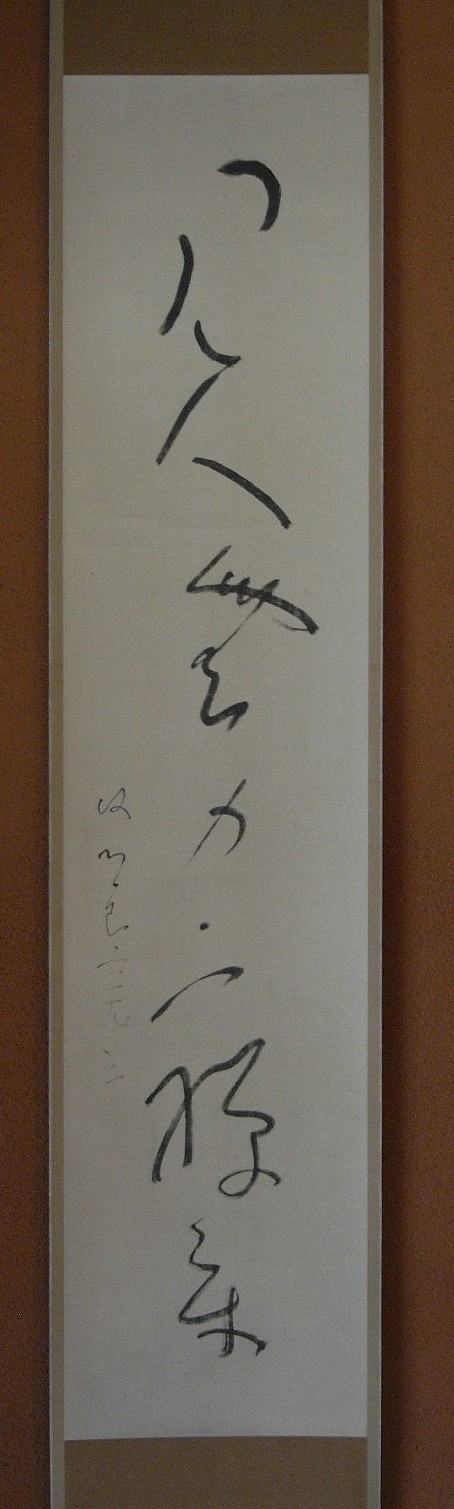

豪農の館

2010.04.01

新潟に用事があり、北方文化博物館に行った。

越後の豪農の姿を今に伝える館。

民家はずいぶん見てきたけど、

母屋だけでなく屋敷の姿を残しているところは少ない。

昔の庄屋って本当にすごかった(凄過ぎ)と実感させられる。

ただ金持だったということではなく文化財もたくさん保有していたようだ。

その中に良寛の書があった。

いい字だ。

自由闊達。

こんないい字、一生努力しても書けないだろうな。

ところでこの字、なんて書いてあると思います?

「人見無力下禅床」

人を見て禅床を下るに力なし

捨己の建築

2010.03.21

雑誌の取材で名古屋の八勝館へ。

と言っても八勝館って何?と思われる方のために簡単に説明すると、

かつては魯山人も常宿にしていた旅館で現在は料亭になっている。

八勝館には堀口捨己(すてみ)という建築家が1950年に作った、

「御幸の間」と呼ばれる素晴らしい建築があります。

昭和天皇は終戦後、日本各地へ復興視察と国民を励ますために巡行されたが、

この「御幸の間」は名古屋への巡行を契機に宿泊所として作られたものだ。

日本の巨匠と呼ばれる建築家は何人もいるが、

この「御幸の間」を設計した堀口捨己(1895~1984)は、

巨匠の中でも、実は僕が最も尊敬する建築家。

近代建築を見て感動するということはあまりないのだが、

八勝館「御幸の間」には十数年前一度訪れたとき、いたく感動した。

その時はこの建物を見たくて、昼ご飯を食べることで中に入ることができた。

料亭だからそれなりのお値段だったが奮発しての昼御飯。

(建築の勉強にはお金がかかる)

今回久しぶりに訪れたがやはりいい。

数寄屋建築と言ってしまえばそれだけだが、論理と身体性が溶け合って自由自在。

堀口捨己は大学の研究者でもあったから、

自作においても論理的な空間構成をしていることが読み取れる。

と言って理屈っぽくなく、その論理が身体的空間を生み出すことに生かされている。

僕もこのレベルまで到達できるか、

叱咤される思いがした。

皆さんもぜひ八勝館「御幸の間」を体験してみてください。

嘘も、本当も、

2010.03.14

京都って、細かいよなー。

何がって?

建築が。

狭い京都盆地にぎっしりと建物が建てられてきたから、

ちょっとしたスペースでも無駄にしない習性が歴史的に作られてきた。

それに都が長いから文化の集積度も高く、設え、室礼もチマチマしたものになる。

ヨーロッパで言うとベネチアもそう。

一年間京都でやっていた学校が終わり、

主催者の方と行った宮川町のバーの庭の写真です。

この竹林の庭の奥行きはどのくらいあると思います?

5メーター?10メーター?

いえいえ、多分1.8メーターぐらいでしょう。

なぜこんなに深く見えるかと言うと、向こう側と左右の壁全面に鏡を張ってあるからです。

京都ってホントによくやるわい!と感嘆。

ちっちゃな敷地の隅から隅まで生かしている。

一方、奈良だったらこんなことはやらないだろう。

奈良の文化はおおらかで、ズボッとしている。

「それそのもの」で嘘をつかない。

片や京都は嘘だらけ。

嘘というのは言いすぎか、「見せる文化」と言っていいかもしれない。

学校の主催者の方に夜になると、いろんなところに連れて行ってもらったが、

京都は深い!

東京の僕らには窺い知れないものがある。

で、京都と奈良のどちらが好きかと言うと、

どちらも好き。

そのことは嘘も本当も好き、ということになるのだけど、

どちらにも真実がある、

と言った方がいいのかも。