- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

一つの空間に一緒にいる、って

2010.10.02

僕はクラシック音楽は好きだが、オペラはどうももう一つ好きになれない。

楽しいこともあるんだけど・・・・。

でもその楽しさって、映画を見て感動し涙するような楽しさ、のようなもの。

先日聞いた英国ロイヤル・オペラはそのような楽しいオペラの一つだった。

ゲオルギューという歌もうまい、それに美人歌手(オペラ歌手は美男、美女が条件)がいるけど、

都合により来日できなかった。

代わりの人がやったけど、うまかった。

出し物は、「椿姫」。

歌舞伎でいえば忠臣蔵みたいな超有名な出し物。

メロディーが有名で、知っているものばかりだから、

歌がうまいと湯水に浸かったみたいな幸せないい気分になってしまう。

オペラには観客に有名人がいると、

さらに楽しい豪華な雰囲気になる。

元首相の小泉さんが正面2階席のど真ん中に陣取っていた。

遠くから見ていたけど相変わらず元気。

休憩時間に隣の席の人達と手ぶりを交えてしゃべっていた。

クラシックのコンサートでは、

皇室の方がよく来られる。

皇后陛下、皇太子夫妻はよくいらっしゃるが、

来場されると自然に拍手で迎える。

お帰りの時もそう。

これって何なんだろうな?

偉い人と一つの空間を共有することのうれしさ?

釈然としないこともあるが、

確かにそういう気持ちが起きることも否定できない。

これも空間のもつ力の一面?

戦争の日本近現代史

2010.09.27

中国との問題で日本の「弱腰外交」が話題になっている。

メディアは読者の興味を引くために、また野党も一斉に政権攻撃のいい材料にしているようだ。

そのようななか以前読んだ加藤陽子著「戦争の日本近現代史」を思い出した。

細かいことは忘れてしまったが、

日本がなぜ明治以降の日清、日露戦争、第二次世界大戦へどのようにして突入してしまったか、

戦争をどのような論法で正当化し、合理化していったかを検証している本だ。

このような時、一読をお勧めしたい本だ。

いい仕事は、人が見ていなくとも・・・。

2010.09.23

板金屋という職業があります。

車のボディーの凸凹を治すのも板金屋ですが、

建築にも板金工事があります。

おもに金属の屋根を葺く職業です。

この板金職人の腕が現在、みるみるうちに落ちています。

かつては、曲げたり切ったりしながら、

取り付ける板金の加工を自らやっていたのですが、

現在では工場で加工したものを現場で取り付けるだけの仕事になっています。

だから職人自ら鉄板を切ったり曲げたり、現場に応じての細かい加工をしなくなった。

そこに板金屋の腕があったのだけど・・・。

もっとも、現在いろんな職人の仕事がそうなってしまっているが。

でも中には腕のいい職人が残っています。

僕が知っている中山板金はその一人。

写真の仕事は立ちハゼ葺きという簡単な仕事ですが、

でも中山板金がやるときれい。

鉄板を挟む工具(ガチャという)で締め付けているところだけど、

締め付けた後が真っ直ぐになっている。

このくらいのことは簡単なことと思われるかもしれないが、

はさむのを飛ばしながらやるので、最近ではボコボコになっていることがある。

中山板金のガチャは長い、長いから真っ直ぐにきれいに仕上がる。

でも、長いガチャは当然重い。

重くてもきれいに仕上げるために、長いガチャを使ってもらえるのはうれしい。

せっかく頑張ってくれているのだからと記念写真を撮らせてもらった。

新しい作品

2010.09.08

「泉さん、最近建物を作ってないの?」と言われた。

「えっ、どうして?」と聞いたら、

「最近、ホームページの作品が増えてないよね」とのこと。

いえいえ、作ってます。

ということで、ホームページの作品欄に最近の5~6軒を載せました。

見てみてください。

3泊4日巡業―7

2010.09.03

先週に引き続き桂離宮です。

桂離宮にはいくつも建物がありますが、共通するデザイン手法を発見します。

左側の床の間から右の方へトン、トン、トーンと上の方に昇っていきます。

これも同じように左の腰壁から段々と上がって、右側の大きな下地窓に至ってドーンとした開口部に至ります。

建物と建物のつなぎの部分ですが、段差があってこれも右に上がっていきます。

このつなぎ方はよく見ると、手すり,階段などを使い絶妙だ。

この段差がなければ桂離宮全体のプロポーションはノペーッとしたものになっていたに違いない。

これは玄関部分ですが、ここは珍しく左の方に段々と下がっています。

このように桂離宮では窓や棚、床などのいろんな建築的な部位がリズムカルに構成されています。

玄関だけは手前から段々と上に上がっていくのは当然ですが、僕が見たところでは右上がりが多い。

それはかなり推測の範囲内ですが、庭の回遊が右回りで、

歩く過程でドンドンと右上がりにして昂揚感を出す目論見があったのかもしれません。

誰か建築学科の卒論、修士論文に桂離宮のリズムについて書くと面白いかも。

3泊4日巡業ー6

2010.08.28

修学院離宮の後は桂離宮。

桂離宮は言わずと知れた日本美の極地、といわれる。

晴れ晴れとして、すがすがしい美しさ。

2度目だけどハッとさせられる美しさを随所で発見させられた。

でも、この桂離宮にもいろんな意見があり、

例えば「つくられた桂離宮神話(井上章一著)」のような見方もある。

それによると、

「タウトに始まる桂離宮の神格化が、戦時体制の進行にともなうナショナリズムの高揚と、

建築界のモダニズム運動の勃興を背景に、周到に仕組まれた虚構」

とされる。

さらに前書きには、桂離宮に「大変がっかりした」と書いてあるくらい。

こういう批判精神そのものには敬服するが、やはり桂離宮は美しい、と僕は思った。

もっとも、僕が最初に見たのは昭和の大改修の後、1985年頃だったが、

あまりにもきれいで、きれい、きれい過ぎるという印象があった。

最近復刻版が出た、石元泰博さん撮影の「桂離宮」はそんな甘っちょろさがない。

その撮影は大改修の前、1950年代。

だからモノクロの撮影。

今見る桂離宮とは印象が随分違う。

まっ、いろいろあると思うが、やはり桂離宮は日本建築の美の重要な一つのあり方だと思う。

次回も桂離宮を書きます。

3泊4日巡業ー5

2010.08.24

3泊4日巡業の3日目は日大の先生方と修学院離宮、桂離宮へ。

修学院離宮はまずデッカイ堤防で溜池を作り、

天上の池を作ったところがミソ。

上から見ると、穏やかな水面の下に京都の街が見える。

そりゃー、いい気分。

そして池への斜面にはそれもデッカイ大刈り込みにしている。

大刈り込みとは何種類かの木を寄せ集め、刈り込んだもの。

大刈り込みは最近ではお金をかけた公園、

例えば東京だと駒沢公園などで見られるが、

修学院の大刈り込みの大きさは抜きん出ている。

公園の刈り込みは機械でやっているが、

さすが宮内庁、というか京都というか、手技です。

なぎなた(のようなもの?)で木の間に入って横にバサバサと切っていく。

だから刈り込みの高さは大体みぞおち位。

ところで、修学院離宮には何か物足りないものがある。

それは池を中心とした中心性はあるが、

その中心性を作る段階性やシーケンスが希薄。

要は単純。

桂離宮のように複雑に計算された仕掛けがない。

それはそれでいいと思う人もいるかと思うが、

僕にはチョット物足りないな。

3泊4日巡業ー4

2010.08.20

話はまた丹波篠山に戻ります。

かつて茅葺屋根だった民家の屋根に、トタンをのせている風景が日本の多くの地域で見受けます。

茅葺の時はもっときれいだっただろうな、と思うのが普通ですが、

ここ篠山のトタン屋根はなかなかです。

菱葺(ひしぶき)という葺き方ですね。

菱葺きは四角い鉄板をを45度回転させてつなぎます。

ところが篠山のデザインが変わっているところは、

菱葺きの角の一つおきに、プツプツと何か小さなものが付いています。

これって何?

車の中でこの用途について話題になった。

1.急勾配の屋根だから上がるためには何か引っかかるものが必要だからという意見。

でも人の重さに耐えるほど強くなさそう。

2.雪止め、あるいは雪割りという意見。

でも篠山はそんなに雪が深くないとのこと。

どれも違うみたいだ。

どなたか分かる人はいますか?

3泊4日巡業

2010.08.18

ところで先日書いた版築(はんちく)のこと。

10年ほど前、中国、雲南省で道に迷い目的地にたどり着けなかったのだけど、

迷ったおかげで、実際に版築の施工をやっている建設現場に遭遇したことがあります。

息子かどうかわからないが、下にいる人が土をスコップでヒョイと放り上げ、

上のお父さんらしい人?が堰の間の土を杵で叩いて締めています。

下から放り上げる土が100発100中堰の中に入るのは、見事なもの。

下の写真は今にも入る土が写っています。

左下にはスコップの一部が。

セルフビルド(自力建設)そのものです。

土はその敷地の土でエコそのもの。

消費するのは人間の体力のみ。

日本のサラリーマンではこんなことはできないだろうな。

第一時間がないし、体力気力がない。

でもお金で作ることができる。

エコって貨幣経済と大いに関係ある。

それは一つに、エコが叫ばれるようになったのは貨幣経済の増大の結果。

もう一つは、エコも商売になるということ。

3泊4日巡業

2010.08.14

2日目は丹波篠山(ささやま)へ。

篠山は瀬戸内海と日本海の間にある山深いところ。

篠山で左官の名人、久住さんに会うため。

建築関係者では久住さんの名を知っている人は多いと思うが、

久住さんは左官の名人というには、それだけでは何か物足りず、

左官を中心に置きながらも、左官の領域を超えた視野からそれを見ている人、

とでも言えばいいのか。

篠山でいろんな灰屋(はいや)を案内してもらった。

灰屋とは、植物を燃やした灰の肥料を作るための、土でできた小屋。

もちろん化学肥料が出回った現在は使ってない。

日本ではめったに見れない土の力強さがある。

草を建物の中で燃やすわけだから、土でできている。

壁は土を積み上げながら横から叩いて作る。

(これは版築ではない、版築は型枠を作り上から叩く)。

屋根の骨組みは木造だが、土で仕上げて耐火構造にしてある。

土を積み上げた建築はここ篠山だけでなく、

国東半島や、長崎地方でも見ることができるが、

美的な最高峰は法隆寺の版築の塀。

遠い、遠い古代、大陸から流れてきたの日本の建築の源流を思い浮かべることができる。

篠山の灰屋は朝鮮半島の新羅に源流があるとか。

久住さんは最近、土を通して歴史学者の領域まで達したようだ。

3泊4日巡業

2010.08.12

西の方の仕事・用事をまとめて3泊4日の旅。

どこもここも暑く、汗ダクダクの旅。。。。

1日目は宝塚で作っている建物の監理のため。

せっかく関西に来たんだからと、

その日の夜は仕事を手伝ってもらっている人と三人で京都に泊まり、

美味しいものを食べよう、ということになった。

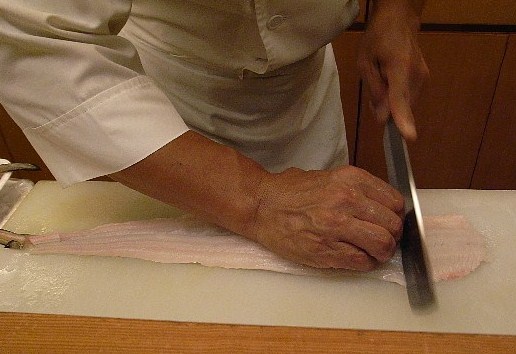

祇園にある「きさらぎ たかし」へ。

この店は大学の先輩に美味しいから一度寄ったらと、かつて紹介を受けた店。

京都の店によくあるようには気取ってないが、

でも本当に美味しい。

黙って座っているといろいろ出してくれる。

この日は京都のこの季節の名物、鱧(はも)料理が出てきた。

話には聞いていたけど、目の前で見る鱧料理は大変。

重い専用の包丁で細かく身を刻んでいく。

包丁で刻むといっても本当に薄い皮一枚を残して繋がっている。

後はバーナーで焦がして、どうぞというわけ。

美味しい!

それにこの料理には日本酒が合うこと、本当に合う。

それも青竹ごと冷やしたお酒。

京都はやっぱり都だな~。

5尺7寸2分 Ⅲ

2010.08.01

「江戸東京たてもの園」の第3回です。

ここにはいろんな建物があるけど、

僕の一番のお気に入りはこれ。

「鍵屋」という飲み屋さんです。

建物自体は江戸末期のもので、かつては下谷の言問い通りにあったらしい。

もちろんお酒が嫌いなわけだはないからこの建物が好き、というのではなく、

こんな店があったら、

「ちょっと寄ろうよ」と、ツイツイは入ってしまいそう。

入口の上の庇はまず、板葺きで、その上が瓦の庇。

バリアーフリーでない石の段を2段あがり、

敷居をまたぎながら暖簾を片手でヒョイとかき分けて入る。

中は電球で薄暗く、カウンターは黒光りしている。

お品書きはほんの数種類。

注文はいつもの通り・・・・。

(やっぱり好きには違いないか)

全然コジャレてない。

ここに来る度に、

今僕らは、

どうしてこのようなコジャレてない建物(インテリア)を作ることができないのだろうか、

と考えてしまう。

釧路の「炉ばた」、神楽坂の「伊勢藤 (いせとう)」もこんな店だったなー。

「鍵屋」は江戸東京たてもの園の一番奥にあります。

動態保存にすればいいのに。

5尺7寸5分 Ⅱ

2010.07.22

「江戸東京たてもの園」の第2回です。

堀口捨己(すてみ)さんという建築家が設計した建物、「小出邸」があります。

その応接間です。

大正14年に出来た建物です。

大正15年ですぞ、凄い[E:sign03]

当時日本の建築家は西洋建築をどのように取り入れるか試行錯誤した。

この応接間にも表れています。

この建物で僕が気に入っている個所はもう一つ。

向こう側がお風呂、手前が脱衣室。

脱衣室が畳。

こんなに暑い日は、

風呂上がりに外の景色を見ながら、

畳に座ってビールを一杯

誰かこんなお風呂を作りたい人はいませんか。

5尺7寸5分

2010.07.13

「泉幸甫住宅デザイン学校」の人達と「江戸東京たてもの園」へ。

かつて世田谷の多摩川を望む岡本に建ってた「綱島家」。

深い庇、庇の先端は住まいの畳面からだと1.4メートくらい。

立ったときの目線より低い。

光は畳面に反射して入ってくる。

落ち付くな~。

外から見ると深く帽子をかぶっているよう。

でもでも、もっと深い庇もある。

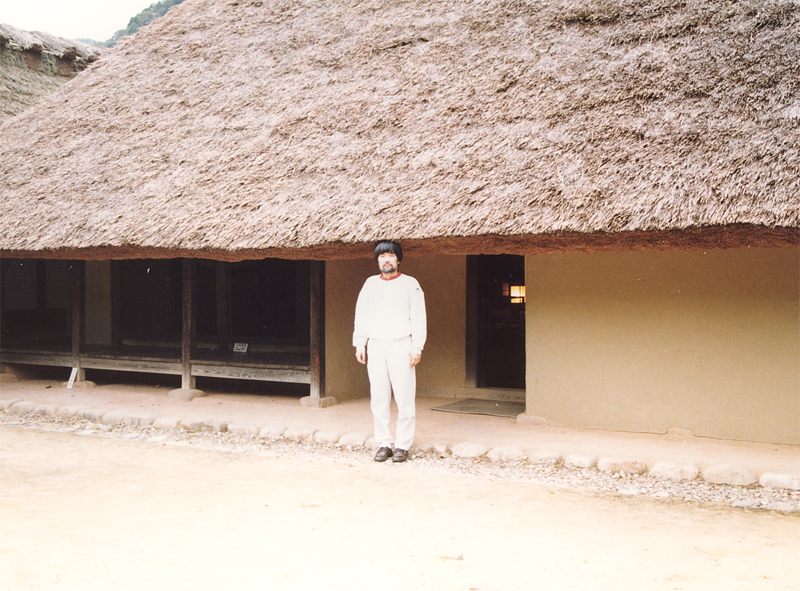

これは兵庫県にあるんだけど、

今に残る日本最古の民家といわれる「箱木家」住宅。

室町時代に建てられて、現在は国の重要文化財。

庇の先端に立つと頭がつかえる。

若かりし頃の僕の身長と同じくらい。

半分夏

2010.07.03

自宅の近くの道端で見つけた植物です。

泰山木や山帽子のように白い花は珍しくないけど、

白い葉っぱの植物もあるのですね。

青と白の対比が美しい。

思わずデジカメでパチリ。

植物図鑑で調べてみたら半夏生(ハンゲシヨウ)という野草で、

夏至から11日目を半夏生といい、その頃に白い葉をつけることから、そういう名前になったとか。

この写真を撮ったのが3~4日前で確かに半夏生の頃。

多分、花に昆虫を引き寄せるために白くなっているに違いない。

それにしても半夏生とはなかなかいい名前を付けるもんだ。

オシムの目のように

2010.06.28

一昨日の朝日新聞に載っていた「オシムの目」。

さすがオシムさんです。

「本田のFKは大したキックではない。

プレーをほめるとすれば自分の任務をこなしたところだ。

守備の一番手としてよく走ったから、後の選手たちがいいプレーをすることができた。

3番目のアシストは美しかった。

日本では彼の髪形がはやるだろうね。

けど、ちやほやするのはやめた方がいい。

若者は直ぐ付け上がる。

相手のPKになってもおかしくない場面が2回以上もあったことを忘れてはいけない。

審判に助けられた試合だった。

大久保のワンマンプレーや長友の単調なプレーも気になった。

組織的にやればあと2,3点は奪える可能性があった。

日本人は耳に痛い事を聞かない傾向があるが、それでは進歩がない。

小言は期待の裏返しなのだから。

……今、あまりお祝いし過ぎないように。大会が終わってからも十分だ。」

岡田JAPANが思いの外、健闘しているのは結構なこと。

でもワールドカップ前に岡田支持率が30%だったのが、

デンマークに勝って80%になったのは、な~に?

メディアに踊らされている結果としか思えない。

メディアの、特にコメンターのあの馬鹿さ加減にはあきれ果てるのは僕一人ではあるまい。

オシムのような怜悧さが日本サッカーを強くする基本的だと思うんだけど。

サッカーに関することだけでなく、最近の新聞、週刊誌、TVみんなどこかオカシイ。

メディアは第4の権力と言われるが、今や第1の権力のようにワガママ放題振舞っている。

あたかも正義の味方のように興味を引くような悪口を書いて、

そして人を引きずり下ろす。

それは自社の記事を売るため?

もっともこのような体たらくのメディアを容認しているのも国民なんだけど。

泰山木 Ⅱ

2010.06.28

泰山木 Ⅰ

2010.06.19

我流、泰山木の生け花です。

最近池袋に住宅を作った。

池袋とはいえ、この住宅の敷地は樹木が覆い茂り鬱蒼としていて、

雀のお宿状態だった。

それは建主しさんが木が大好き、

とにかく生えている木を少しでも切るのが嫌だったから。

当然、新築するにあたっても出来るだけを木を残すことになった。

敷地に1本泰山木があったのだけど、どうしても枝が庇にあたる。

それに僕も泰山木が好きだから、

その部分だけ庇をえぐることにした。

めでたく、今年も泰山木は花を一杯つけてくれた。

建主しさんから頂いた泰山木だけど、

やはり泰山木はいいですね。