- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

不思議発見

2009.08.19

那須の現場で上棟があり、

横で見ていたら、

上から、ポトリとこんなものが落ちてきた。

カワイイ♥︎

コナラの実、つまりドングリです。

あ~、那須はもう秋の気配・・・。

それにしても、この実には葉っぱが付いている。

鳥がついばんで落としたのか?

いや、どうもそうではないらしく、

そのあたりに落ちているのも、全部葉っぱが付いている。

不思議だなー、何で葉っぱも一緒に付いているんだろう?

しかもまだ青い実。

さらに向こうのほうを見たら何か変なものが見える。

何か不思議?????。

もっと近づくと、

土が柱状になりその上に石が載っている。

どうしてこんなことが?

形成のプロセスを色々と考えてみたのだが・・・。

皆さんはどう考えます?

政権交代で住宅や都市景観はどう変わるか?

2009.08.10

選挙を前に、マニフェストが発表されている。

住宅や、街の景観について、各政党のそれを比較してみることができる。

自民党の内容はこれまでの政策の延長と見ることができるが、

民主党のマニフェストはこれまでの流れを大きく変える可能性を持っている。

民主党で特に興味を引いたのは、

1.建築基準法の改正をあげ、建築基準法は単体規制に特化し、地方分権を前提に都市計画法を「町づくり法」に再編。

2.伝統工法を継承する技術者、地場の建設・建設産業の育成。

3.情報公開と市民参加を徹底し地域主権型のまちづくりのシステムを構築。

政権交代で住宅や都市景観を生みい出す基本が大きく変わるだろう。

自・民を乱暴に比較すればジェネコンやハウスメーカーに対し地場の建築産業、全国一律に対し地域主権といったところか。

ところで建築家で、自分たちに直接かかわる内容をマニュフェストで確認した人が何人いるだろうか?

建築の設計をやっている人はぜひ見て欲しい。

政治の話のついでに、

海外の建築家の団体は特定の政党を支持しているが、

日本では建築家の団体そのものがたくさんに分かれていて、まとまった主張をしていない。

さらに個々の団体においても、団体が特定の政党を支持することは会員の自由を制限することのように考えられている。

だから建築家の政治的発言力は皆無といってよい。

もう少しは建築家が政治に参加できる環境を作らなければならないのではないか。

地上から昇り、地上に降りる虹

2009.07.31

梅雨明け宣言はとっくの前だけど、よく雨が降ること。

でも先日、事務所の窓の外には虹が出ていた。

長い虹ではなかったが、二重の虹。

虹って、何かうれしくさせてくれる。

僕が最もすごい虹を見たのはイギリスの田舎を友人と車で走っていた時。

見上げるほどにデッカイ完ぺきな半円の虹が、地上から昇り、地上に降りていた。

(写真をクリックすると、イギリスの美しい田園風景も見ることができます)

この虹は大きすぎて写真に収まらず、実は3枚に分けて撮ったもの。

それを事務所の所員の武川君がPhotoshopで繋いでくれた。

部分的に写し損なった部分もあったが、それも上手くごまかしてくれた。

そう言われてよく見ると、なるほどと思えるところもあるが、

実は,彼は写真屋の息子ナノダ。

忍者?左官屋

2009.07.22

人砥(じんとぎ)って知ってます?

モルタル(セメントと砂を混ぜたもの)に大理石の石を混ぜて、固め、

その表面を砥石でツルツルに磨き出す工法です。

実はこの人砥、僕が小さいころよくありました。

ほとんどの家の流しがこの人砥ぎでできたものでした。

しかしステンレスの登場で、すっかり世の中から消えてしまいました。

下の写真はこの手法で作った現代版、ジャンボ人砥洗面です。

白セメントに、アコヤ貝を混ぜて作ったものです。

ところどころアコヤ貝が光っています。

これを作ってくれたのが、

忍者左官、こと小沼充さん。

何で小沼さんのことを忍者左官かというと、

仕事が終わった後がキレイ、だから。

(忍者はそこに来た事さえ知られないように行動する)

下手な左官屋は、材料をポタポタト床にこぼし、

現場が汚くなる。

実際、上手い左官屋が仕事をしている下をくぐっても、

上から材料がこぼれてくることを心配しなくてもよい。

何の職人でもそうだけど、うまい職人は仕事場がキレイ、

それに何というか身のこなし方に無駄がないですね。

それにしても自分から忍者左官、という位だから大したもんだ!

気になる木 Ⅱ

2009.07.15

先日の「 変な木・・・」へのコメントで、

その変な木の状態を「連理」ということを教えてもらった。

しかも白楽天の、

「天に在っては願はくは比翼の鳥となり、地に在っては願はくは連理の枝とならん」という長恨歌ことまで、

教えてもらった。

いろんなことを知っている人がいるもんだ。

そこで連理と言うことが分かって調べてみたら、

「1本の樹木の一旦分かれた枝が癒着結合したもの」とのこと。

しかも、違う品種同士でも連理となることがあるらしい、へー

さらには、「冬ソナ」のチェ・ジウが出ている映画で、

「連理の枝」というのがあるというのも分かった。

この際、この映画も見てみようかな…。

(お恥ずかしい話、僕は冬ソナの全編を見ました)

この木何でこんな形?気になる木。

2009.07.13

軽井沢の植木畑でまたまた変な木を発見。

木には水分や、栄養を送る導管があるが、

この木の導管はどうなっているのだろう?

それぞれの枝の導管束が束になってくっついているだけなのだろうか?

多分そんな感じがする。

でも去年ルーマニアで見た木はどうもそのようには見えない。

軽井沢の木はX型、ルーマニアの木はH型。

ルーマニアの木のブリッジ部分では導管がどうなっているか?

でも、左右の枝からの液体がぶつかるはずはないよな~。

そこで推論。

多分ルーマニアの木は、右からの枝が左の枝にぶつかってくっ付き、その先が枯れてしまった、のではないか?

と思い至った。

だから軽井沢の木もルーマニアの木もこのような形態が生まれたのは同じプロセス、

ということになる。

どうでしょう?

断層写真でも撮ったら解明できるはず。

他にどのようなこととが考えられます?

例えば、ルーマニアの木には砲弾が当たって、穴があいた、等。

やっぱり、勝手な判断は怖い。

2009.07.06

JR御茶ノ水駅の階段の手すりです。

なんでこんなにガタガタなの?

こんな手すりを掴みながらだと降りにくいな~、

何でこんな変なデザインをしたの?

利用する人がいるか暫く見ていたが、

なかなかこの手すりを利用している人はいない。

やっぱりね~、こんな手すりを使う人はいないよな~、

勝手にデザインしやがって、と思っていたら、

一人、足が悪そうな年寄りが、ゆっくりとこの手すりに掴まりながら下りてきた。

アッそうか、足が本当に悪い人は階段を一段一段下りるごとに、

手すりに体を預けざるを得ない。

斜めの手すりだと滑ってしまう。

なるほど、本当に足腰が悪い人にはこのような手すりが必要なんだ!

勝手なデザインではなかった。

自分の健康状態を基準に考えてはいけないと、

改めて思い直させられた。

まつけん?左官屋

2009.06.30

下の道具は何に使うと思います?

刀のように先がピカピカ!

これも左官の鏝(こて)で、引き鏝といいます。

先は手が切れそうなくら鋭利。

この刃物のような鏝を使って左官の壁を仕上げます。

この壁の仕上げ方は「大津壁」という伝統的な左官手法です。

写真では伝わらないと思いますが、

実際に見ると何とも艶やかな壁です。

現代建築ではめったに見ることのできない質感があります。

塗ってくれたのは三重県、四日市のマツケンさんこと、松木憲司さん。

この方の鏝は布の入れ物に行っています。

水は木の桶を使っています。

桶をもった姿はいなせなお兄さんのよう、かっこいい。

上手い人は仕事を、道具を大事にしている。

仕上がった壁です。

硬い話だけど、たまには決算委員会なんてどうでしょう?

2009.06.26

木造の伝統工法に「石場建て(いしばだて)」というのがあります。

現在、木構造は土台と基礎をアンカーボルトで緊結することが法律で決められています。

しかし伝統工法は、石の上に柱を乗せただけの構造。

だから地震が来れば建物全体がずれる。

これを石場建てと言いますが、

一部の建築家の間でこの石場建てが免震に有効だと唱えられています。

つまり、ずれることによって地震力を吸収するわけだ。

しかし現在石場建ては法律で認められていない。

この問題について、国会が取り上げた。

常々建築関係の法律がどのようにして成立するのか興味がありました。

建築基準法が僕らの仕事に対して天の声のように降ってきます。

この法律はおかしいのでは、と思えるようなものが中にはあります。

だから、法律の成立過程について知りたいと思っていたのですが、

それを少しだけ垣間見ることができます。

参議院の決算委員会で石場建てが取り上げられています。

質疑者一覧中の、西田実仁氏(公明党)の欄をクリックすると見ることができます。

最初は防衛問題、その後に始まります。

回答するのは、大臣と住宅局長。

見ていて面白いのは、

石場建てがひょっとして法制化するのでは、

ということもありますが、

質問者と回答者の発言が、

専門家によって一つのストリーとして、すでに作られているのは明らか、

また大臣、局長、質問者の本音、背景はどこにあるのか等など、

政治についていろいろと深読みをしてしまう。

インチキ?左官屋

2009.06.22

まずこの写真を見てください。

左官屋が壁を塗っているんだけど、

この左官屋なんだか変と思いません?

そうです、手で、軍手で塗っています。

現場に鏝(こて)を持ってくるのを忘れたわけじゃ~ありません。

これがなかなかいいテクスチャーなんです。

うまい左官屋になると、自由自在。

植田さんという淡路島の左官屋です。

今やっている現場に全国のそうそうたる左官屋が集まって塗ってくれました。

月面遊泳

2009.06.19

「かぐや」って知ってます?

日本のJAXAが打ち上げた月の衛星です。

その衛星を月面にあえて衝突さた。

その画像がハイビジョンで地球に送られてきました。

月には空気がないから、衝突の寸前まで燃え尽きることがない。

かなり低い角度で月面に衝突したようで、

映画を見ているよう。

是非フルスクリーンでどうぞ。

非線形をもった動的平衡

2009.06.18

以前に書いた福岡伸一さんの「生物と無生物の間」の次の本、「動的平衡」の紹介。

・「…不可逆的な時間の折りたたみの中に生命は成立する。

生命を「部品の集合体」という物質レベルでのみ考えると、

時間の重要性を見失ってしまう。・・・」

・本の最後の最後の文「…私たちが線形性から非線形性に回帰し、

「流れ」の中に回帰していく存在であることを自覚せずにはいられない。」

・「生命、自然、環境ーそこで生起する、

すべての現象の核心を説くキーワード、

それが≪動的平衡≫だと私は思う。

間断なく流れながら、精妙なバランスを保つもの。・・・」

生物学は建築に関係なさそうに見えるけど、設計のプロセスはまさにこうあるべき、

と確信させる言葉だった。

コレデイイノダ

2009.06.15

僕が所属する会では、一年に一回、総会を近県のどこかに泊まり込んでやる。

もちろん総会は深夜まで続くわけでなく、温泉に入った後は懇親会、

そしてどこかの部屋に集まって飲み過ぎ、

というのが決まりみたいになっている。

今年は東京の檜原村の三頭山壮という旅館だった。

東京都下とは言え、檜原村は驚くほど山深いし、

標高も700メートルあるとかで、結構涼しい。

東京にこんなところがあるとは知らなかった。

この旅館の夕御飯がよかった。

20種類の山菜が出てきた。

素材は旅館の方が近くで集めてくるらしい。

これまで旅館の食事には辟易としたことが多かった。

大体同じようなもので、

刺身に、天ぷらなどがズラリと座卓の上に並ぶ。

別にこんなものを食べに来たわけではないんだけどなー、

といつも思ってしまう。

しかしここの食事はここでしか食べられない素朴なもの、

それでいいんだよねー。

このねじり返った気持ち…

2009.06.10

地下鉄の網棚の上を見上げたら、

ヒャー、ハサドさんジャン!

挟土秀平さんはカリスマ左官屋として売り出し中。

ほっ、ほー左官屋もここまでなったかと、

うれしいような、でも、いいのかなーと変な気分。

確かにハサドさんは一見、苦み走っているし、

焼酎のコマーシャルにピッタシのお顔、

だけどそれはそれとして…。

壊滅寸前の左官仕事の復興には、

このようなカリスマ左官屋を生み出すのも手、だ。

一方左官仕事はその地域の職人が、地域の材料で地域の風景を作ってきたことから考えると、

ちょっと違うんじゃない?と思ったりもする。

つまりリージョナルな世界なのだ。

ハサドさんのスタンスはカリスマ左官屋として消費されてしまいそう。

だけど、左官仕事はすでに地域の風景を作りだすものではなくなっている、のも事実。

と言って、その事実をそう肯定したくない気持ちもある。

う~~~~ん、ねじれ返ったこの気持ち・・・。

それは日本の住風景が抱えている大きな課題だ。

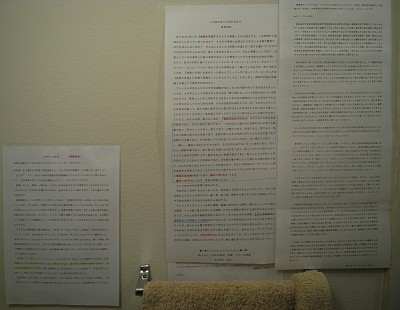

トイレ壁新聞

2009.06.08

事務所の壁にはウェブから印刷したものがトイレの壁にペタペタと貼ってある。

読んで、これは所員にも読ませたい、と思ったものを張っておく。

(読んでいるかどうかは知らないけど、時々話題になるからそれなりに読んでいるのかも)

メルマガからのものでは、宇宙科学研究本部JAXA。

宇宙科学研究本部は”はやぶさ”のニュース以外に、研究者が替わり番子に書いているもの。

その中で海老沢 研さんのものが本当に面白い。滅多に書かないけど、海老沢さんのHPにも再掲載されています。

それから森本喜久男さんのメルマガ。

森本さんはカンボジアでクメールの絣を復元し、事業化している方です。

これはHPからなのだが、小説家の保坂和志さん。

保坂さんのは知的な刺激を受けます。

泉事務所のトイレはご覧になれないでしょうから、

よろしかったらネットで覗いて見てください。

コロコロPK

2009.06.03

少年サンデー、少年マガジン、懐かしい。

僕が、確か小学5年生頃に創刊された。

団塊の世代を対象に、ちょうど購買層が広がり発売されたのだろう。

最後に買ったのは、サンデーかマガジンだったかは忘れたけど、

確か「あしたのジョー」の最終回だったような気がする。

そして恥しながら今日、何十年ぶりにか少年マガジンを買ってしまった。

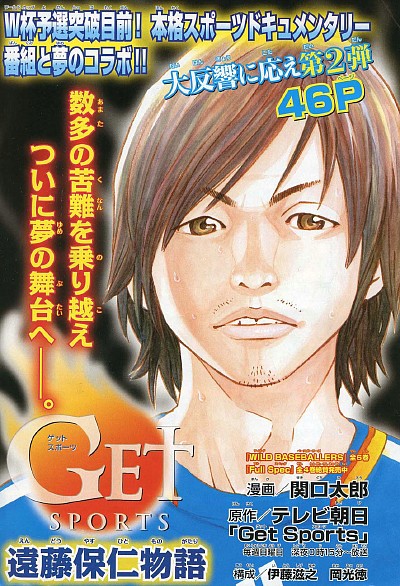

と言うのはTV「やべっちFC」の後の「GET SPORTS]で遠藤保仁特集をやっていていた。

遠藤保仁はサッカーファンなら誰でもご存知、「コロコロPK]のボランチ遠藤保仁。

TVと漫画の「W杯予選突破目前本格スポーツドキュメンタリー」コラボで、

遠藤保仁物語を少年マガジンでもやるとのこと。

乗せられて買ってしまったのだが…、

これが、結構泣かせるんだよね。

僕が小さかった時にも「若乃花物語」「栃錦物語」「長嶋物語」なんてのがあった。

あのころは夢中になって読んでたんだと思う。

W杯予選もいよいよ大詰め。

できたら本戦の桧舞台でコロコロPKを決めて世界を驚かせる、

なんて思うだけでも楽しい。

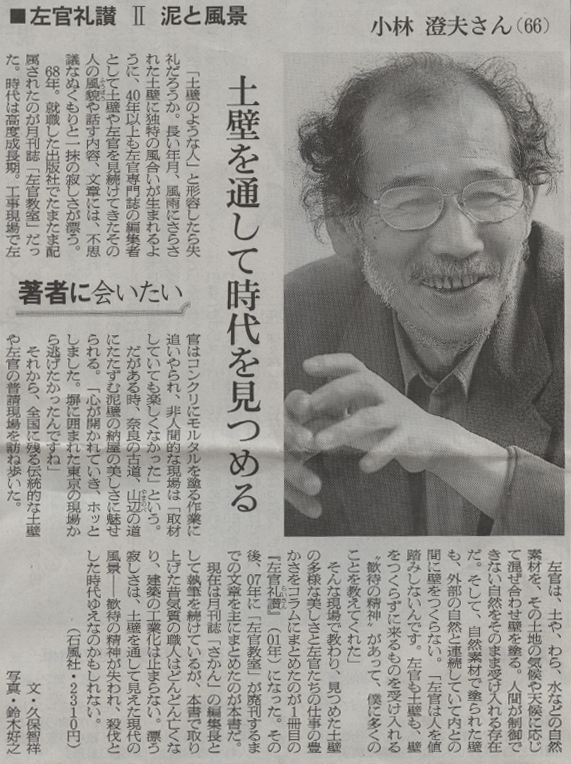

左官礼賛

2009.06.02

「家づくり学校」スタート

2009.05.25

「家づくり学校」が昨日からスタート。

当初、入学予定者数を30人としていたが、

応募者が思いのほか多く54名になった。

仕方なく、お断りせざるを得ない方が出てしまった。

会場はF.L.ライトが設計した自由学園。

どのような方が入学したのか興味津々。

皆さん大変熱心。

この様子を見て、学校を開いてよかったと思った、

と同時に責任を痛感した。

建築家を目指す人がもう一度勉強する場所が世の中にない。

大学では、建築の基礎しか教えられない。

多少建築設計にかかわった後、例えば30歳前後とかで、

このような学校でもう一度勉強することは必ずや有意義なことだ。

今建築のテーマは多岐にわたり、自分に合ったテーマさえめぐり合うのが難しい。

そんな人たちのために開いたのが今回の学校の目的の一つ。

全10回だが、終わる時には皆さんに喜んでもらえるようにしたい。