- トップページ

- >

- ブログ

ブログ

blog

これが大学の門

2013.08.02

ム、ム、ム、こりゃなんじゃい?

広尾の高級住宅地を歩いていたら、

立派な門に遭遇。

この立派な門は何?

と思ってみたら聖心女子大学の門。

さすがー、皇后陛下ご出身の大学。

でも、以前見た門も皇后陛下ご出身の学校だったよなー、

と思いきや、以前見たのは聖心女学院で、

今回見たのは聖心女子大学の門。

聖心女学院と聖心女子大学がこんがらがっていたようだ。

聖心女学院の門についてもこのブログに書いたことがあるが、

聖心女子大学の門も立派。

かつて久邇宮(くにのみや)家の敷地後だったとかで、

何と宮家の通用門だったらしい。

栄える、迎える

2013.07.20

名古屋で作っている住宅に植える木を探しに三重県、菰野町の植木畑へ。

暑~い、カンカン照りの日差しの元、畑を行ったり来たりしながら木を探していたらグッタリ。

畑の持ち主の農家で、ソフトドリンクを3~4本も頂いてしまった。

その家の玄関先にあった石の彫刻です。

カエルが3匹彫ってあって、「サカエル」とのこと。

玄関の反対側にはもう一つ、

こちらはもっとたくさん彫ってある。

親カエルの上に子カエルが乗っていたりして、計6匹。

ははーん、これはそうじゃないかと思ったが、

やはり「ムカエル」なんだそうな。

ご主人の「サカエル」「ムカエル」の解説の後、

さらに、この石は鞍馬石だよ、と自慢顔。

鞍馬石と言うのは、赤褐色に錆びた石で、茶室のにじり口の前の靴脱ぎ石などに使われる、現在ではとっても高価な石。

面白そうな話ではあったが、

暑さの中、それ以上はどうでもいいようなことに思え、思考停止。

鈴虫かリヒテルか

2013.07.03

先日リンゴを食べたいな、と思って果物屋に寄ったら、

レジのところで、素晴らしい虫の音色がしていた。

鳴き声の方を見たら虫籠が4~5個。

鈴虫入り虫籠セットを売っていたのだ。

値段は3~400円。

こんなに素晴らしい音色が3~400円とは安い、

思わずの衝動買いをしてしまった。

家に帰り、また余計なものを買ってきたと怒られるのでは、と思ったが、

以外にもピアノを弾く連れ合いは「リヒテルクラスの音色じゃない」とのこと。

リヒテルクラスとはリヒテルと言う、もう亡くなっていまったがソ連時代の大ピアニストがいて、

その人にも劣らない音色と言う意味。

それにしても鈴虫は翅と翅がこすれることで音をだすらしいが、

あのように繊細で宝石のような美しい音を出すことが信じられない。

ここでリヒテルが演奏するCDの紹介です。

シューベルトのピアノソナタです。

水面をチョンチョン

2013.06.29

4月に出来上がったApartment惣(そう)の建築雑誌取材のための写真撮影があった。

カメラマンは計4回も現地に足を運んでくれての撮影。

撮影に当たってはカメラマン任せにするわけにはいかず、

いろいろとサポートしてあげなければならないから撮影に立ち会うことになる。

手伝いだけだと手持無沙汰になるから、僕も横でカメラを持ちパチリ、パチリ。

Apartment惣の中庭の芝生は3ヶ月経ちフワフワ、緑の絨毯のようになった。

さらに池の撮影。

池の水面を足のつま先でチョンチョンとやると波が起き写真も面白くなる。

これはカメラマンに教わったこと。

カメラマンはいい波を出すように結構気を使っていた。

撮影現場って結構面白い。

ボウゼンとしてしまった数字

2013.06.17

東日本大震災による死者や行方不明者の合計が2万人近くだそうだが、

この人数がどれくらいなのか想像がつかない。

縦、横100人のマトリックスの2倍、と想像してみたがちょっとリアルでない。

2万人と言う人数を実際に見てみないとピンとこない。

東京ドームで野球を観戦したことがあるが、

4~5万人と言うから、その半分近くか。

これならリアルだ、やはり相当な人数だと実感する。

このようなことを考えていて、

さらにいろんな自然災害や戦争での犠牲者の人数を調べてみた。

近くの自然災害では、阪神淡路大震災での犠牲者が6500人。

戦争だと、

広島のアメリカによる原爆投下で、14万人。

長崎が7万人。

広島、長崎を合わせると約20万人、東日本大震災の10倍にもなる。

これは自然災害でなく人為的殺害だ。

原爆の犠牲はよく語れるが、1945年3月10日の東京大空襲は長崎より多い10万人。

一夜にしてこれだけの犠牲者が出ていたとは。

第二次世界大戦による日本の犠牲者の総数は300万人、東日本大震災の150倍。

ナチスによるユダヤ人殺害は800万人、東日本大震災の400倍。

(日本の犠牲者の300万人は兵員、市民合わせての数字で、ユダヤの犠牲はそれよりはるかに多い)

ソ連の第2次世界大戦での犠牲者は2000万、東日本大震災の1000倍。

世界全体では6000万人、東日本大震災の3000倍となる。

もうこの数字になってしまうと、想像を絶している。

東日本大震災の2万人もすごい人数だが、戦争はさらにすごい。

しかも人為的原因によるものだ。

最後に、第二次世界大戦の特攻隊員の死者は阪神淡路大震災の犠牲者に近い6000人だった。

こ・の・き・な・ん・の・き

2013.06.13

千駄ヶ谷を歩いていたら面白い植物を発見!

海外に行くと植物を刈り込んで動物などを模したものを見るけど、、

そんな植物かなー?と思い近づいてみたら、そうでもない。

ワイアーに絡みついていて日除けに使えそうな植物だった。

取りあえず、名前を調べるために詳細な写真も撮った。

でも植物図鑑を見てもなかなか出てこない。

で、使った奥の手のがこれ。

写真を撮って投稿すると、

見た人が植物の名前を教えてくれる「このきなんのき」と言うサイト。

早速次の日には、「写真の植物はワイアープラントですよ」と教えてくれる人がいた。

超便利なサイト、ありがたい。

富士山、モナリザ、第5交響曲

2013.06.01

蝋梅の実

2013.05.23

小さな大屋根の家

2013.05.11

而邸 Ⅻ 生垣―建物のネックレス

2013.05.03

連休に入り、気になっていた我が家の生垣の手入れをした。

次の写真は、5年前の建物完成と同時に植えた生垣の様子です。

これが現在。

まばらだった生垣もビッシリと詰まり、左の枝垂れ桜もずいぶん大きくなった。

やはり植物は偉大。

正面の生垣が錦木(ニシキギ)で、右側奥にほんのちょっと見えるのが椿、左側が荒樫(アラカシ)です。

生垣の下草はお亀蔦(オカメヅタ、ヘデラカナリエンシス)。

実は5年前、これから錦木をどう格好つけるか迷った。

と言うのは、錦木の両端では地面の高さが15センチほど違っているからだ。

錦木の高さを傾いた地面と平行に、傾斜を付けて剪定するべきか、

あるいは傾斜した地面に関係なく、水平にすべきか迷った。

作業のしやすさを考え、

結局選んだのが、段々にしながら地面との高さを一定に保つというもの。

刈り込みの度ごとに写真のように形を作り、

一昨年あたりから格好がついてきた。

ところでこの錦木は秋になると真っ赤に色づき、

春先は新緑が萌える。

マエストロ×村上春樹

2013.04.29

何を隠そう、といっても何も隠すことはないのだが、

小澤征爾ファンである。

小澤さんは、今やまぎれもなくマエストロと呼ぶことに何の違和感もない。

しかしそんな小澤さんでも日本での扱いに不遇な時期があったが、

その頃は日本での活動の場を新日本フィルに置いていた。

彼の指揮を聞くために、新日本フィルの定期会員になり年に2回は必ず聞いていた。

その他の機会でも幾度となく聴き続けてきた。

その小澤さんと村上春樹さんとの対談が昨年暮れに出た。

小澤征爾さんと、音楽について話をする

ファンとしては即、amazonをクリック。

読後の感想はいろいろとあるが、

この本に登場する演奏は多分まとめてCDになるなと思ってたら、ヤッパリ。

『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック

早速これもクリック。

小澤さんの演奏は楽譜の細部に至るまでを徹底的に分析し、全体を構築すると言われるがその通りだと思う。

小澤さんが先生と言って敬愛してやまないカラヤン先生もそう。

ある意味これは近代的手法ともいえる。

僕の設計のやり方も詳細に至るまであいまいなところが全くないように心掛ける。

僕のやり方は小澤さんやカラヤンと同じと言ってしまうのは恐れ多いことだが、

現代において創作活動をするとはそういう方法しかないのかもしれない。

クラシックはチョッと、と言う人にはこの本とCDはお勧め。

クラシックは心を開き、そして深く聞かないと良さは分からないが、

そこに至るきっかけになるかも。

遠山記念館

2013.04.27

山河

2013.04.21

Apartment惣(そう)

2013.04.13

やっと完成した豊島区南長崎の集合住宅、Apartment惣(そう)の写真です。

玄関を入ると池のある中庭に出ます。

下の黒い部分は池で、

近いうちに蓮とメダカを入れる予定。

そして、

左を振り向くと

さらに奥には大きな庭があり、

列柱から赤松の林を見渡せる。

入居はリネアへ

最近見た変な植物

2013.04.12

新人募集!

2013.04.06

泉事務所では、

やる気のある若手所員を求めています。

希望者は近日中に履歴書を泉事務所までお送りください。

家づくり学校

2013.04.03

僕が校長を務める「家づくり学校」第5期が現在募集中です。

家づくり学校は住宅設計を目指す若手建築家の勉強の場です。

学校を始めて早いもので5年目。

段々と形ができつつあります。

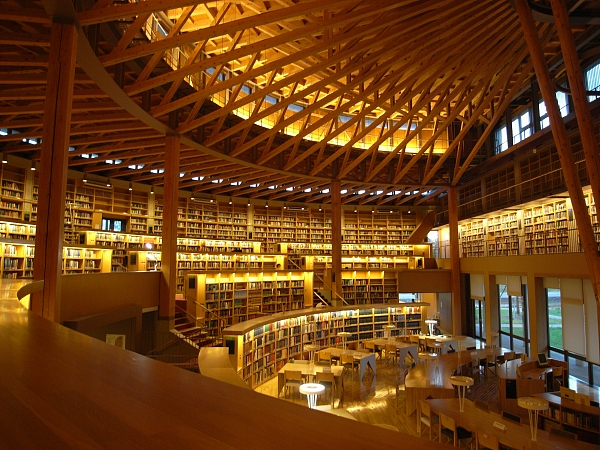

その学校で先週修学旅行がありました。

行先は秋田に青森県。

秋田では今話題の大学、国際教養大学の図書館をはじめとした建物、

白井晟一の若き日の作品、四同舎(1959)、

青森では弘前にある前川国男の一連の作品群。

前川国男がコルビジェのもとから帰って来た最初の作品、木村産業研究所(1932)です。

日本最初の近代建築と言ってもいいような作品。

白井、前川両作品も駆け出し建築家の頃の作品。

両作品ともすでに両氏の作風が表れているが、

その後の作品に比べればまだまだ。

しかしその後の作品のレベルまでどのようにして飛翔して行ったのか、

その軌跡の方に興味が行く。

学生も先生も建築が好きな連中ばかりだから、

ワイワイやりながら総勢30名の楽しく刺激に満ちた2日間だった。

而邸 Ⅺ

2013.04.02