會津 Ⅰ

2016.10.11

例年出ている「木の建築賞」の選考で福島県会津へ。

木の建築賞は今年で第12回。日本を4つの地域に分け、毎年順繰りに回って、各地域の優れた木造建築に賞を差し上げるというもの。

今年度は東北の各県に新潟、北海道が審査の対象地域になっている。

近年、建築関係の賞は沢山あるがいい加減な賞が多い。そのような中で木の建築賞は1次選考、2次選考、3次選考が現地審査と丁寧な内容のある討論を経て賞が決定されている。

先週の土曜日に會津で2次選考会が開かれたのだが、いい作品がかなりあったが、その内容については3次の最終選考の後で。

毎年土曜に行われる2次選考の翌日の日曜日には選考会場のある地域の木造建築の見学会が開かれる。

というわけで今年度は会津地方の建築を見ることができた。

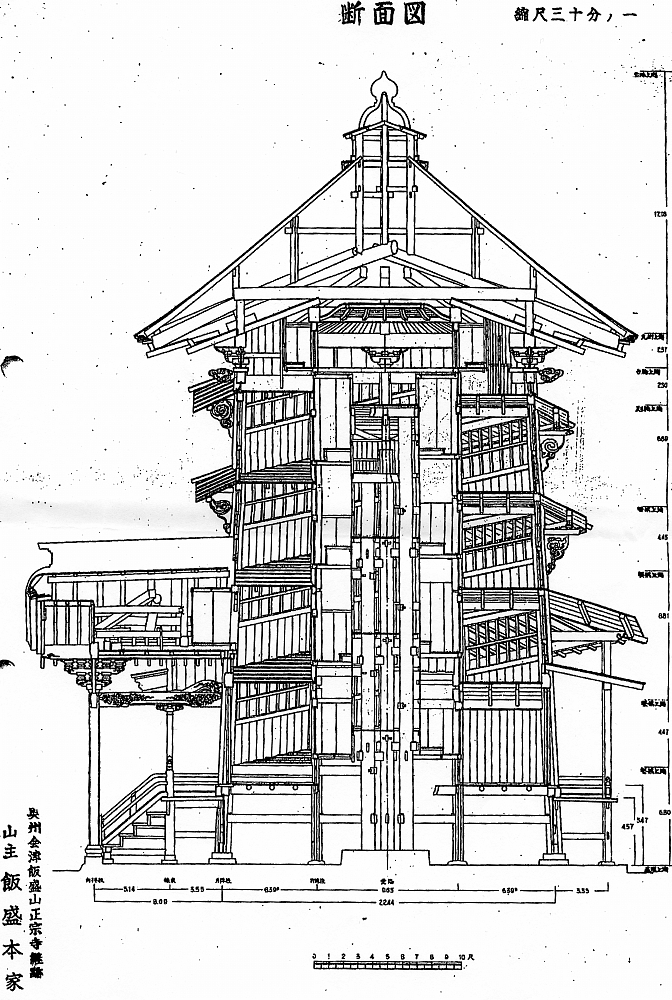

會津と言えば有名な栄螺堂(さざえどう)がある。

DNAと同じように2重らせんになっていて、登り下りが別々のルートになっていて、登りが1.5回転し、また降りるのに1.5回るので、計3回転することになる。なぜこのような建物を作ったか、諸説あるようだが、面白いのはレオナルド・ダ・ビンチもこのような2重螺旋の建物を作っていて、その図画が新潟辺りに辿り着き、それに触発されて作ったというのがある。

それは置いておいて、実際に見る栄螺堂はグロテスクというかバロックというか…、こんな濃い建物はそう日本にない。

それにしてもどのようなプロセスを経て作ったのだろうか。

江戸になると今の時代に近い精密な図面も描かれていたから、そのようにして作ったのだろうか? いやいやこの建物を図面にするのは相当に難儀なこと。平面は6角形で。そして人間が立てる階高の4倍の高さの中央と外側に6本の柱を先ず立て、それを元に順次作っていったのではないか・・・など、建築をやっている人間ならではの興味が湧いてきた。